Lebenslust und harte Arbeit

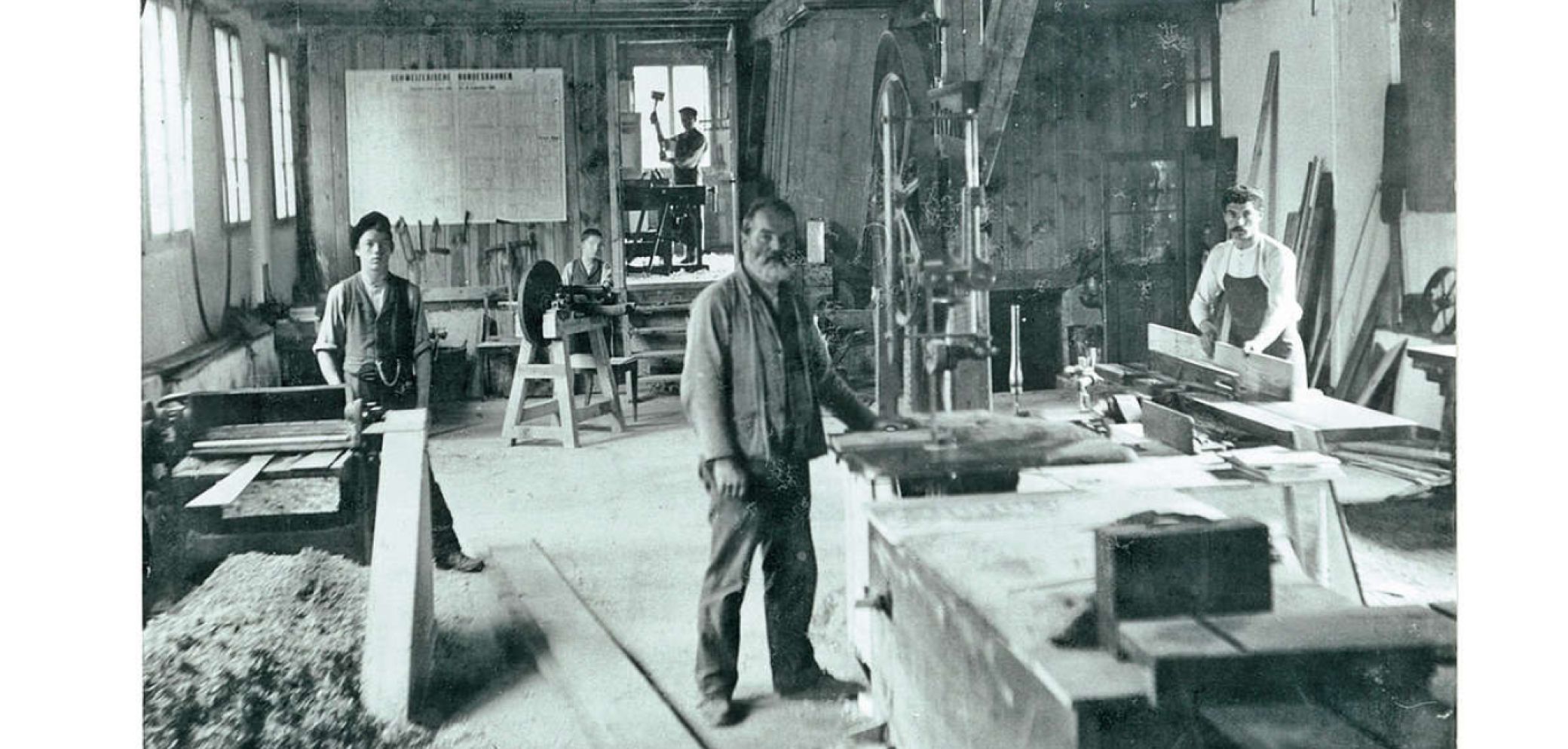

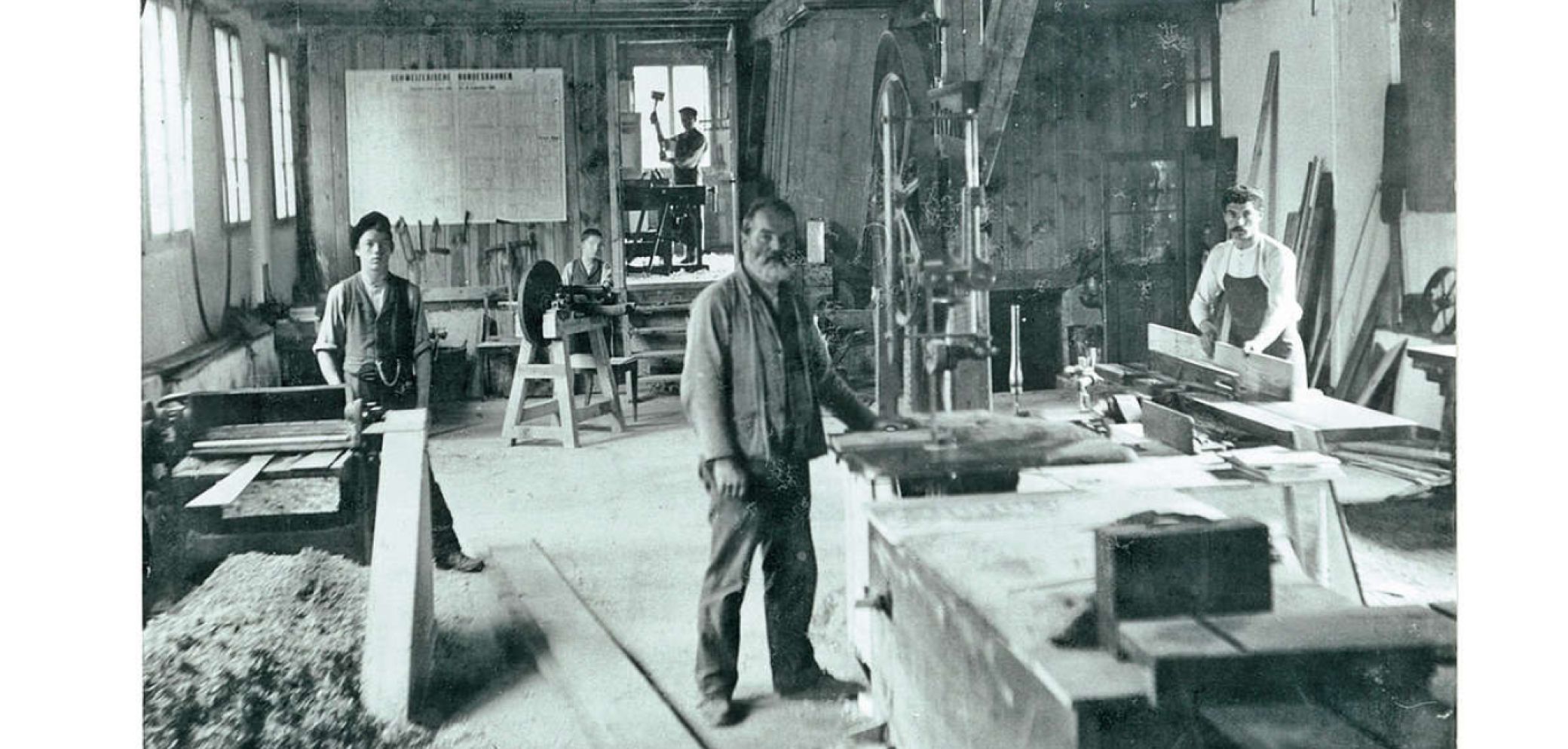

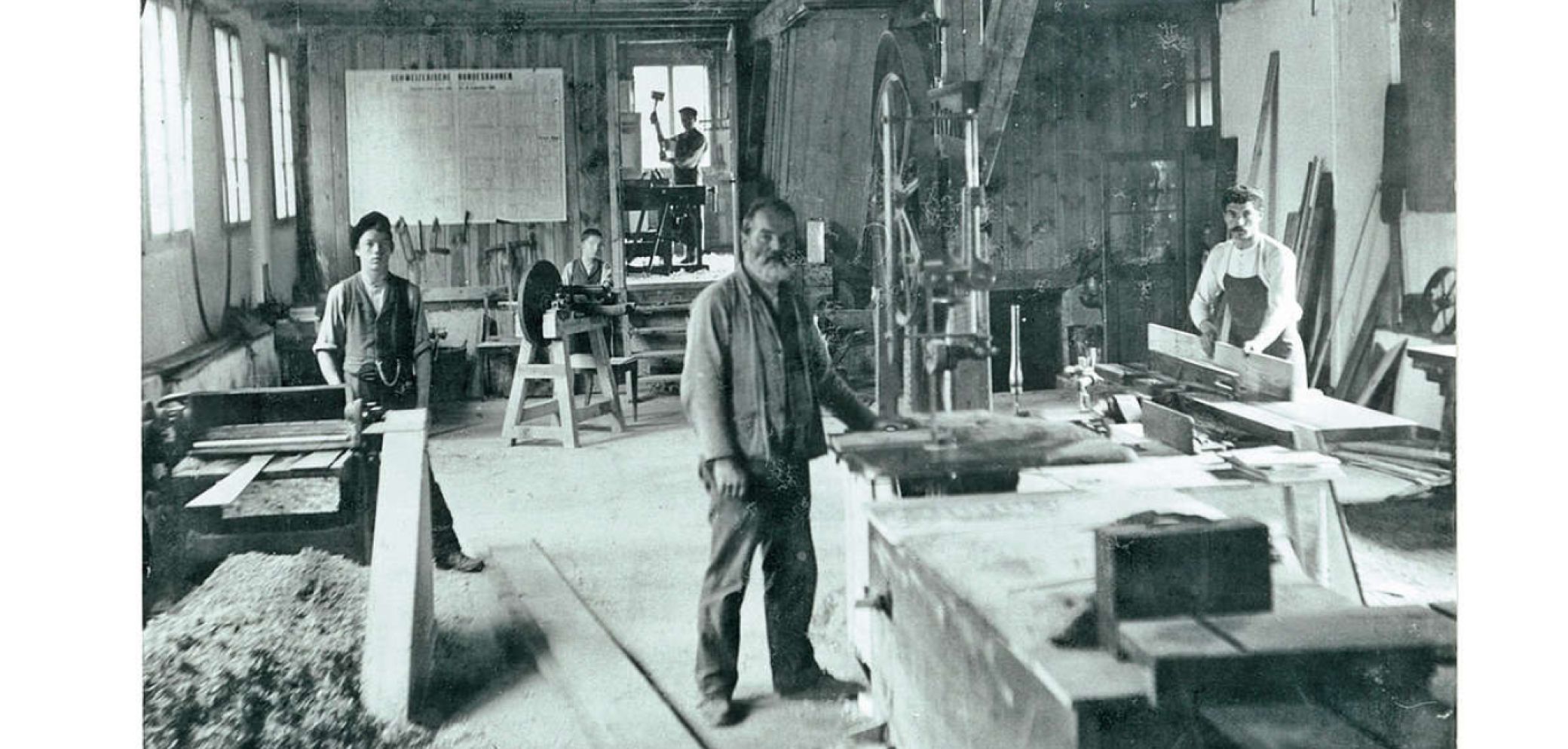

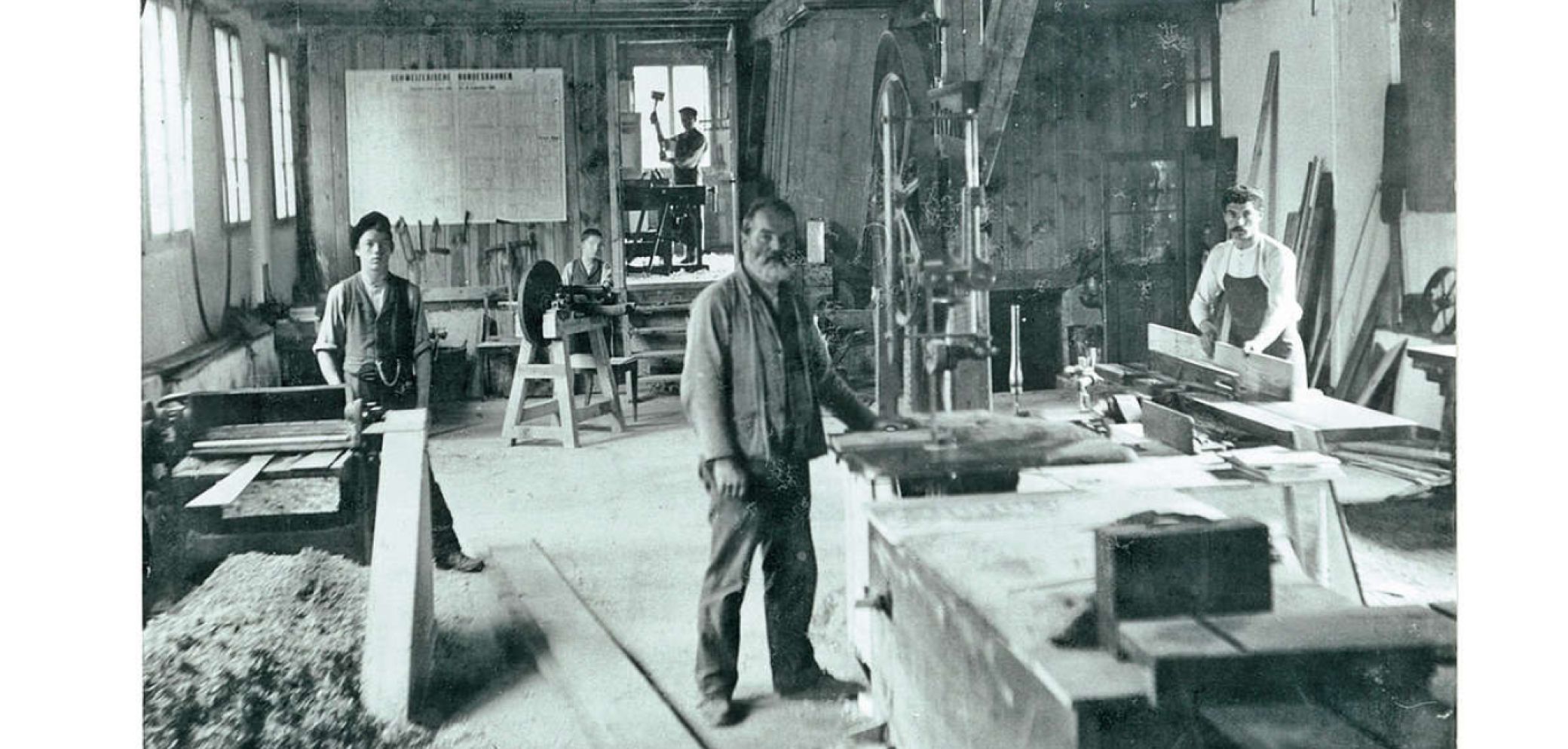

Jacob Schlatter mit Mitarbeitern in der Otelfinger Schreinerei, vermutlich 1905. Bilder: Nachlass Jacob Schlatter

Jacob Schlatter mit Mitarbeitern in der Otelfinger Schreinerei, vermutlich 1905. Bilder: Nachlass Jacob Schlatter

SchreinerN anno dazumal. Wie die Schreiner im 19. Jahrhundert arbeiteten und lebten, darüber ist heute nicht viel bekannt. Aufschluss bringen Dokumentationen von Berufsleuten wie Jacob Schlatter (1853-1935) aus Otelfingen. Er hielt fest, was er bewegte – und was ihn bewegte.

Man erwartet nicht, dass ein Schreiner bereits vor rund 150 Jahren detailliert über sein Leben schrieb. Jacob Schlatter aus dem zürcherischen Otelfingen indessen hat genau dies getan. Sein langes, abwechslungsreiches und arbeitsintensives Leben bietet genügend Stoff für Geschichten und Erinnerungen. Und es verschafft einen Einblick in das Leben eines Schreiners anno dazumal. Schlatter berichtete aber nicht nur über seine Arbeit, sondern zeigte sich als kritischer, die Politik und das Geschehen beobachtender Geist. Das Leben von früher, die «einfache Bauernart», sei nicht zu vergleichen mit seiner Zeit, die in vielem bequemer sei, schrieb er zum Beispiel.

Schlatters Vater war Kleinbauer und Taglöhner, die Familie ist also eher der armen Unterschicht zuzurechnen. Die Mutter kränkelte früh, sodass Jacob schon als Kind viel helfen musste in Haus und Hof. Die Lehrer an seiner Schule waren streng. Jacob ging trotzdem gerne lernen, seine Lieblings- fächer waren Geografie und Geschichte. In der Sekundarschule zeigte sich dann sein praktisches Talent: Werken und Gestalten avancierte zu Jacobs Lieblingsfach.

Jacob war natürlich nicht nur mit Arbeiten und Lernen beschäftigt. Schon früh liebte er Musik, spielte und tanzte gerne in den Sälen der Otelfinger Wirtshäuser. Das Publikum liebte die Streichmusik der jungen Männer. Auch für einen Kegelplausch war Schlatter stets zu haben. Der lebenslustige Mann «musste» seine Bertha schon mit 20 Jahren heiraten, ein Kind war unterwegs. Bemerkenswert ist, dass Jacobs Lehrmeister nur ein knappes Jahr älter war als er. Der Meister konnte dem Lehrling trotzdem viel beibringen. Das Arbeiten mit Holz gefiel dem «Stift», und er machte bald grosse Fortschritte. Auf Wanderschaft bildete sich Schlatter weiter. Er kam unter anderem nach Heiden im Appenzell, nach Basel und über die Grenze nach St. Louis. In Neuenburg wirkte er als Hotelschreiner und hatte Spass an den örtlichen Festen. Schlatter trat der Neuenburger Grütlisektion bei, einer patriotisch orientierten Vereinigung, die sich sozialen Reformen verschrieb.

Bereits im Jahr 1878 wagte Jacob Schlatter in Otelfingen den Schritt in die Selbstständigkeit. Er konnte dem vormaligen Dorfschreiner Rudolf Duttweiler für 1000 Franken Werkzeug und Lattenvorrat abkaufen. Sein Haus baute der Schreiner selbst.

Aller Anfang ist schwer. Schlatters Frau arbeitete nebenbei noch als Werklehrerin, hatte also ebenfalls ein immenses Pensum zu erledigen. Und nach Feierabend gab es sonst noch viel Arbeit: Jacob Schlatter hatte sich einen kleinen Weinberg gekauft.

Hauptsächlich Aussteuern in Form von Betten, Stühlen, Buffets und dergleichen brachten der Schreinerei von Jacob Schlatter und seinem Compagnon Rudolf Bräm Aufträge und Verdienst. Noch gab es keine grossen Möbelfabriken mit Maschinen, Handarbeit lohnte sich also.

Ohne Widerstände lief das Geschäft aber schon damals nicht: Die Konkurrenz spann Intrigen gegen den aufstrebenden Schreiner und setzte das Gerücht in Umlauf, er werde sich nicht lange halten können.

Der Militärdienst war für Schlatter keine Last, sondern ein aufregendes Erlebnis. Er kam in der Deutschschweiz herum und sang mit seinen Kameraden. Der Dienst war noch nicht so «engherzig» wie später, die Offiziere waren noch nicht so «dummstolz». Tatsächlich orientierte sich die Schweizer Armee ungefähr ab 1890 verstärkt am preussischen Modell mit Drill, Disziplin und autoritärem Gehabe der Offiziere.

Zwar lief sein eigenes Geschäft nicht schlecht, dennoch entschied sich Schlatter, als Schreiner in die Strafanstalt Zürich Oetenbach einzutreten. Dort erlebte er den von Arbeit und Disziplin geprägten harten Gefängnisalltag aus nächster Nähe. Um sechs Uhr morgens läutete die Gefängnisglocke zur Arbeit. 15 Hobelbänke und 2 Drehbänke, eine Fräse und eine Bandsäge standen den Sträflingen zur Verfügung.

Als Meister kam Schlatter in der Anstalt herum und besorgte allerhand Reparaturen am Gebäude. Zusammen mit den Wärtern und anderen Handwerkern genoss er die fleischreiche Kost und trank gerne Kaffee und Wein. Bei den Sträflingen, unter ihnen Mörder und Räuber, kam der Schreiner gut an, denn er verstand es, ihnen Freude am Werkstoff Holz zu vermitteln. Angst vor den Gewalttätern kannte er kaum, denn diese waren oft untereinander zerstritten.

Obwohl Schlatter gern in der Anstalt werkelte, entschloss er sich im Jahr 1884, wieder selbstständig zu arbeiten. Seine ebenfalls sehr geschäftstüchtige Frau trug zum Verdienst bei, indem sie jetzt einen kleinen Handel mit Baumwoll- und Wollengarn betrieb. Später vergrösserte sie ihren gut laufenden Laden und verkaufte auch Kolonial-waren, Tuchwaren sowie Mercerieartikel. Die Schlatters waren eine innovative Haus- und Produktionsgemeinschaft.

Seinen mittlerweile recht guten Verdienst verwendete Jacob Schlatter zum Beispiel für die Anschaffung eines Rads. Fahrradfahren war in dieser Zeit der Inbegriff von Entdeckerlust und Modernität. Schlatter machte Ausflüge, fuhr ins Tessin und nach Como. Den Süden und die Wärme mochte er sehr.

Und der Schreiner war stets auf der Suche nach Neuem. So reiste er auch nach Nürnberg, um sich eine Grossfabrik anzuschauen, und im Jahr 1914 nach Bern, um die Schweizer Industrieschau zu besuchen.

Schlatter war fasziniert vom technischen Fortschritt seiner Zeit. Der Erste Weltkrieg war dann ein Schock für den sensiblen Mann, der an die friedstiftende Wirkung von Handel und Wandel glaubte. Angstgefühle übermannten ihn, verstärkt durch den tragischen Unfalltod eines Sohnes.

Abends politisierte Schlatter gerne in den Otelfinger Wirtshäusern und jasste. Er war gegen Streiks eingestellt, also eher konservativ. Über Zeitungen informierte er sich über Neuigkeiten im In- und Ausland. Diese Eigenschaften prädestinierten Schlatter für politische Ämter. So bekleidete er das in eigenen Worten «undankbare» Amt des Steuersekretärs. Als Schreiner spezialisierte er sich auf Umbauten und Täferarbeiten, und er fertigte Speiseaufzüge an.

Schlatter schuf eine kleine Dampfmaschine sowie mehrere Holzbearbeitungsmaschinen (Abrichthobelmaschine, Langlochbohrmaschine, Dickenhobelmaschine und andere mehr). Er scheute das unternehmerische Risiko nicht, um seinen Betrieb zu modernisieren. Maschinen waren teuer, kosteten schnell mehrere tausend Franken. Um sich ein Bild von neusten Entwicklungen zu machen, reiste Schlatter immer wieder an Gewerbe- und Industrieausstellungen. Zudem vergrösserte und verschönerte er ständig Haus und Werkstatt. Er zeigte sich darin sehr kundig und fantasievoll, sodass sein Haus bald zu den schönsten Gebäuden des Dorfes zählte. Schliesslich verpachtete er seine Werkstatt für 800 Franken pro Jahr einem Sohn, der ebenfalls das Schreinerhandwerk zu seinem Beruf gemacht hatte. Im Alter hatte Schlatter so manchen Kampf auszufechten. Er zankte sich oft mit einer Schwiegertochter und litt unter dem Grauen Star, hatte Angst, zu erblinden. Seine Frau las ihm fortan die Zeitungen vor. Immerhin glückte die Augenoperation, sodass Schlatter seinen wohlverdienten Ruhestand geniessen konnte. Jacob Schlatter starb im Jahr 1935 als hochbetagter Mann.

Veröffentlichung: 07. April 2016 / Ausgabe 14/2016

Unternehmenstag. An über 80 Marktständen, verteilt über drei Etagen der Berner Fachhochschule (BFH) in Biel, hatten Studierende die Möglichkeit, unterschiedliche Unternehmen aus der Holzbranche kennenzulernen. Weitere Inputs erhielten sie an deren Kurzvorträgen.

mehr

Kreislaufwirtschaft. Wie gelingt es der Bauwirtschaft, den CO2-Ausstoss zu senken und damit ihren ökologischen Fussabdruck zu verkleinern? Weiterverwenden von Bauteilen und Rezyklieren von Baustoffen liefern Antworten, lautete der Tenor an der Tagung für zirkuläres Bauen in Biel.

mehr

PaidPost. Die orangefarbenen Service-Busse von Schreiner 48 stehen im Dauereinsatz. Möglich ist das nur, dank dem Garagist Philipp Huber und seinem Team

mehr