Wenn die Dampfbremse versagt

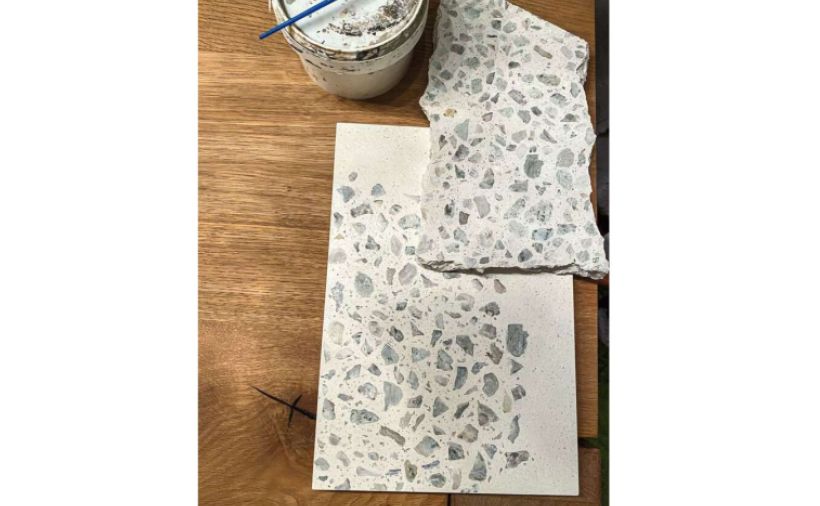

Unnatürliche Verformungen der Fertigparkett-Massivholzdielen. Bild: Bernhard Lysser

Unnatürliche Verformungen der Fertigparkett-Massivholzdielen. Bild: Bernhard Lysser

Schadenfall. Bei diesem Schadenfall haben so ziemlich alle Beteiligten gepfuscht: Die Bauleitung, der für die Unterkonstruktion verantwortliche Handwerker und der Parkettleger. In einem gerade renovierten Einfamilienhaus musste der Bodenaufbau komplett neu erstellt werden.

Bei Umbauarbeiten wurde im Erdgeschoss des alten Einfamilienhauses eine neue Betondecke mit ca. 16 cm Stärke konstruiert. Kurze Zeit später erfolgte der Einbau einer Ausgleichsschüttung aus Porenbetonschrot direkt auf die Betondecke und darauf eine schwimmende Verlegung von Gipsfaserplatten, Dicke 20 mm. Der End- und Nutzbelag besteht aus Massivparkettdielen aus Eiche, ab Werk fertig geölt und mit einem 1K-Elastklebstoff vollflächig auf die Gipsfaserplatten aufgeklebt. Die Dielen weisen einen Querschnitt von 150 × 14 mm auf, haben rundum eine traditionelle Nut-Kamm-Verbindung und sind im ganzen Erdgeschoss als eine zusammenhängende Bodenfläche im Schiffbodendesign verlegt. Diese Parkettfläche misst ca. 80 m2. Nachträglich erfolgte der Einbau von einigen Wandschränken, abgestellt direkt auf das Parkett. Auch Türrahmen und -verkleidungen dazu stehen auf dem Holzboden.

Im Obergeschoss kamen auf eine Bretterschalung über einer bestehenden Balkenlage ebenso eine Ausgleichsschüttung sowie schwimmend verlegte Gipsfaserplatten zum Einsatz. Obendrauf erfolgte auch hier eine vollflächige Verklebung von Massivparkettdielen. Das gleiche Parkettprodukt wie im Erdgeschoss umfasst im Obergeschoss eine Fläche von etwa 50 m2. Die Ausgleichsschüttung und die Gipsfaserplatten wurden von einem Handwerker montiert, die Parkettverlegung erfolgte durch einen anderen Handwerker, und das Parkett wurde von der Bauherrschaft selber im Ausland eingekauft. Nach wenigen Monaten verformten sich die einzelnen Parkettelemente und wiesen im Sommer intensive Schüsselungen über die Breite auf. Die Längskanten waren überall deutlich aufgewölbt. Dazu löste sich das Parkett in einigen Bereichen von den Gipsfaserplatten ab und bildete grosse Buckel. Damit die Eingangstür noch benutzt werden konnte, musste das mehrere Zentimeter aufgewölbte Parkett davor ausgebrochen werden. Im Obergeschoss traten bis heute keine aussergewöhnlichen Verformungen im Massivparkett auf, auch keine Ablösungen.

In der SIA-Norm 253 «Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz» wird der Bodenaufbau über Betondecken umschrieben. Unter anderem steht: «Auf zementgebundenen Verbundkonstruktionen oder Betondecken ist eine Dampfbremse vorzusehen.»

Laut den ISP-Merkblättern Nr. 22 «Unterkonstruktionen in Trockenbauweise» und Nr. 39 «Estrichoberflächenanforderungen für die vollflächige Parkettverklebung» wird eine Dicke für schwimmend verlegte Trockenbauplatten von mindestens 1,5-mal der Parkettdicke verlangt, jedoch mindestens 22 mm. Dazu ist eine allfällige Notwendigkeit einer Dampfbremse zu prüfen. Vor der Endbelagsverlegung ist ebenso die Ausgleichsfeuchtigkeit der Trockenbauplatten zu kontrollieren und weiter ist zu klären, ob der vorgesehene Belag auf die Platten aufgeklebt werden kann und das gewünschte Bodensystem kompatible Materialien aufweist (Herstellervorgaben).

Auch die maximale Flächengrösse ohne Bewegungsfugen in den Platten und im Parkett ist situativ zu klären. Der Hersteller von Trockenbauplatten gibt mit den technischen Unterlagen und Produktebeschrieben bekannt, welche Endbeläge auf seine Platten aufgeklebt werden dürfen und welche Produkte nicht freigegeben sind. Die allgemeine Verlegepraxis in der Schweiz verlangt vom Handwerker, zuvor geleistete Arbeiten von anderen Handwerkern zu kontrollieren und, bei vorliegenden Mängeln, abzumahnen oder die eigenen Arbeiten nicht auszuführen.

Der Experte hat vor Ort im Salon und im Esszimmer Probeöffnungen bis auf die Betondecke erstellt und das Probematerial im Labor geprüft, um seine Vermutungen zur Ursache bestätigen zu können.

Bei den Kontrollen vor Ort kamen innerhalb derselben Bodenfläche zwei unterschiedliche Schüttmaterialien zum Vorschein, einmal Porenbetonschrot und einmal Blähtonschrot. Warum zwei verschiedene Produkte eingesetzt wurden, konnte der Experte nicht in Erfahrung bringen. Dazu wies die vollflächige Verklebung des Parketts ebenso einige Mängel auf wie die zu wenig aufgetragene Klebstoffmenge, bereits angetrocknete Kleberriefen beim Einsetzen des Parketts, ungenügende Benetzung der Holzunterseite mit Klebstoff oder Leimnassbrüche.

Durch technisches Trocknen wurde im Labor mittels Darrverfahren die genaue Ausgleichsfeuchte im Massivparkett oben und unten, d. h. obere und untere Hälfte des in der Dicke aufgetrennten Holzes, gemessen. Weiter wurde die Gipsfaserplatte sowie ein Stück unverlegte Gipsfaserplatte, erhalten vom Plattenhersteller als Referenz- und Vergleichsmuster, technisch getrocknet. Damit sollte geklärt werden, ob die Gipsfaserplatten von der Baustelle die Ausgleichsfeuchte betreffend deutliche Abweichungen gegenüber nicht verbautem Material aus dem Lager aufweisen.

Vor Ort wurden beim Augenschein die Raumklimawerte sowie die Betonfeuchte mit der kapazitiven Messung kontrolliert.

Folgende Resultate lagen nach elektronischen Messungen auf der Baustelle vor:

Im Labor wurden folgende Werte jeweils für den Salon (1. Wert) und das Esszimmer (2. Wert) durch Darren ermittelt:

Mit den Labormessungen bestätigte sich sodann die Ursachenvermutung des Experten von aufsteigender Restfeuchtigkeit aus der Betondecke, welche den Schaden im Massivparkett, zumindest zu einem Teil, auslöste. Die neu gegossene Betondecke trocknet nur sehr langsam aus und benötigt zum Erreichen der Endausgleichsfeuchte mehrere Jahre. So lange steigt Wasserdampf aus dem Beton nach oben auf und beeinträchtigt die darüber eingebauten Materialien. Gemäss den technischen Grundlagen müsste eine ordentliche Dampfbremse vorliegen. Diese sollte direkt über dem Beton eingebaut werden, damit alle nachfolgenden Bauteile sachgerecht vor übermässiger Feuchtigkeitsbeeinflussung von unten geschützt würden.

Im Haus mit dem Parkettproblem fehlt die Dampfbremse über dem noch feuchten Beton im Erdgeschoss, und dieser Umstand führte zu den unnatürlich konkaven Verformungen/Schüsselungen der einzelnen Holzdielen sowie einem verstärkten Quelldruck im Holz aus den erhöhten Ausgleichsfeuchtigkeiten. Im Sommer erscheint Massivparkett, zusätzlich elastisch verklebt, in der Regel mit geringen Bombierungen über die Breite (konvexe Verformung), da aus der erhöhten Raumluftfeuchte in Innenbereichen eine Feuchteaufnahme im Holz von oben erfolgt und somit oberseitig in den Dielen ein grösserer Quelldruck vorherrscht.

Die Ablösungen sind ebenso auf den erhöhten Quelldruck im Holz während der Feuchtwetterphase zurückzuführen, wurden aber begünstigt durch die unsachgemässe Verklebung mit zu wenig Klebstoff, mangelhafte Benetzung des Holzes mit Leim sowie Brüche im Kleber, entstanden aus einem geringen Abheben des Parketts aus dem Leim unmittelbar nach dem Verlegen, wobei der Klebstoff «Fäden» oder «Gräte» bildete und diese in der Mitte, d. h. an der dünnsten Stelle, brachen (Leimnassbruch).

Aus diesen Gegebenheiten resultierten schlussendlich die folgenden Verantwortungsbereiche:

Im Obergeschoss des Hauses müssen offensichtlich äusserst günstige Bedingungen vorherrschen, sodass die nicht freigegebene Konstruktion (noch) nicht zu einem Schaden geführt hat.

Im ganzen Erdgeschoss muss der Bodenaufbau neu erstellt werden. Dazu müssen als Erstes die Einbaumöbel und die nachträglich montierten Türen demontiert werden.

Parkett, Gipsfaserplatten und Schüttmaterial sind danach auszubauen und zu entsorgen. Sodann kann auf die Betondecke eine ordentliche Dampfbremse montiert und darauf der neue Bodenaufbau erstellt werden. Betreffend Parkett ist für die vollflächige Verklebung auf die vorbestimmten Gipsfaserplatten ein Mehrschichtprodukt auszuwählen oder aber eine andere Trockenbauplatte einzusetzen, welche zur Aufnahme von Massivparkett geeignet und freigegeben ist.

Veröffentlichung: 09. November 2017 / Ausgabe 45/2017

Reparatur. Beschädigungen und Kratzer sind schnell entstanden und ruinieren nicht selten eine ansonsten makellose Oberfläche. Bei fest verbauten Bauteilen ist ein Ersatz oftmals teuer, aufwendig oder schlicht nicht möglich. Eine Alternative kann ein baukosmetischer Eingriff sein.

mehr

Bodenprofile. Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder unter Parkettfeldern selbst stellen hohe Anforderungen an die Optik und technische Umsetzung. Um Schäden zu vermeiden, muss von der Planung über die Vorbereitung bis hin zur Montage einiges beachtet werden.

mehr

PaidPost. Die Admonter Holzindustrie AG setzt in vielerlei Hinsicht auf Fortschritt. Einerseits mit einigen Neuheiten im Produktbereich, andererseits auch in der Entwicklung neuer Visualisierungskonzepte auf digitaler Basis.

mehr