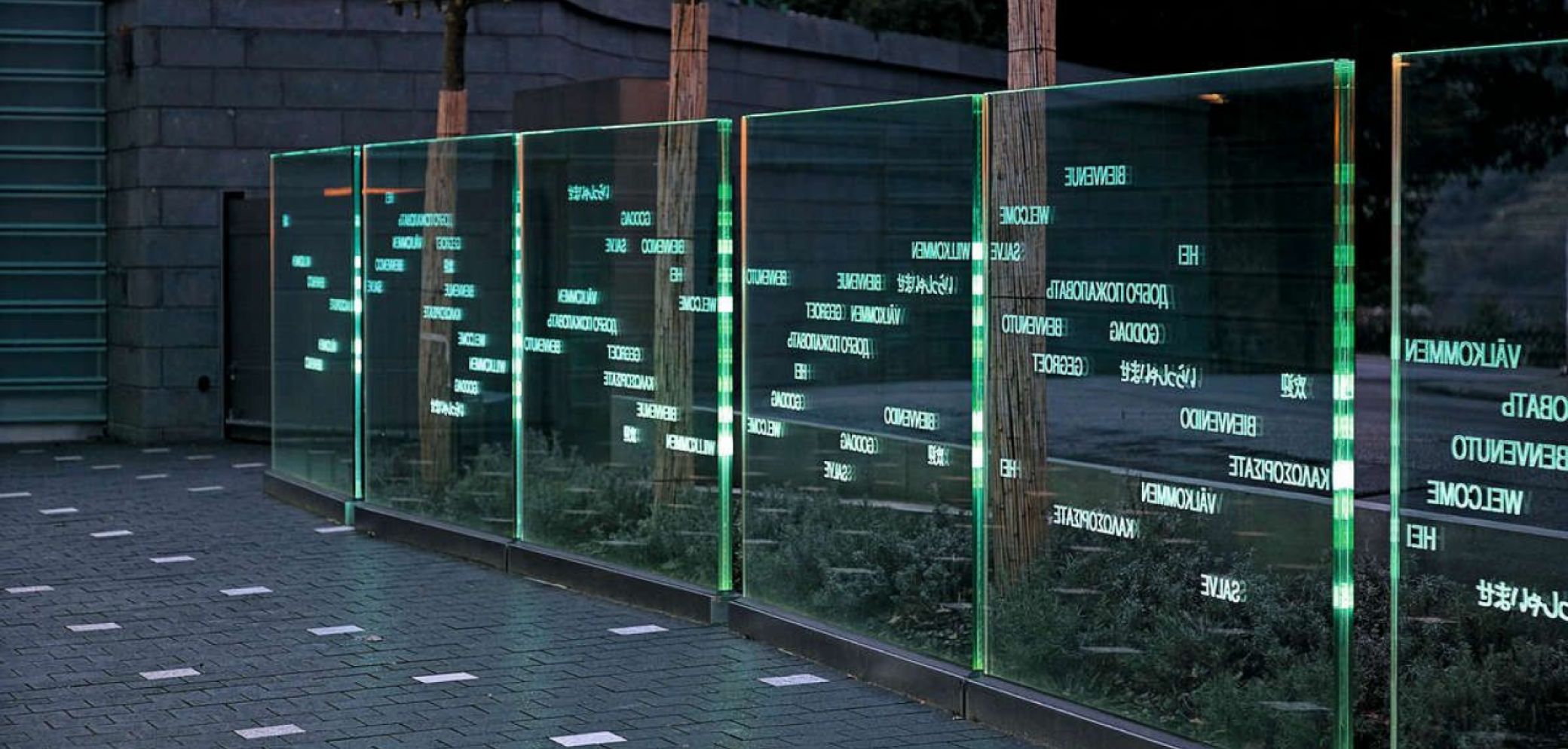

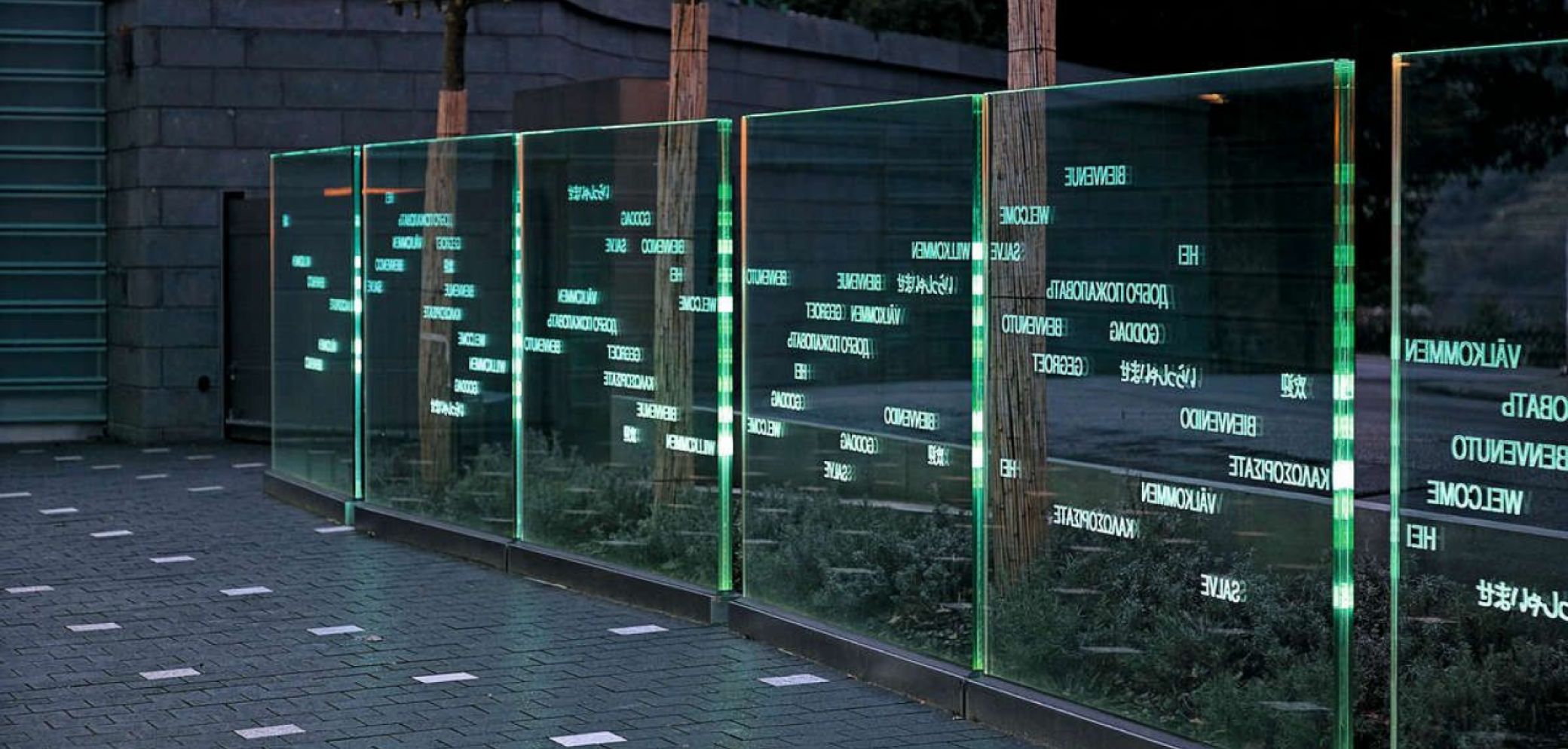

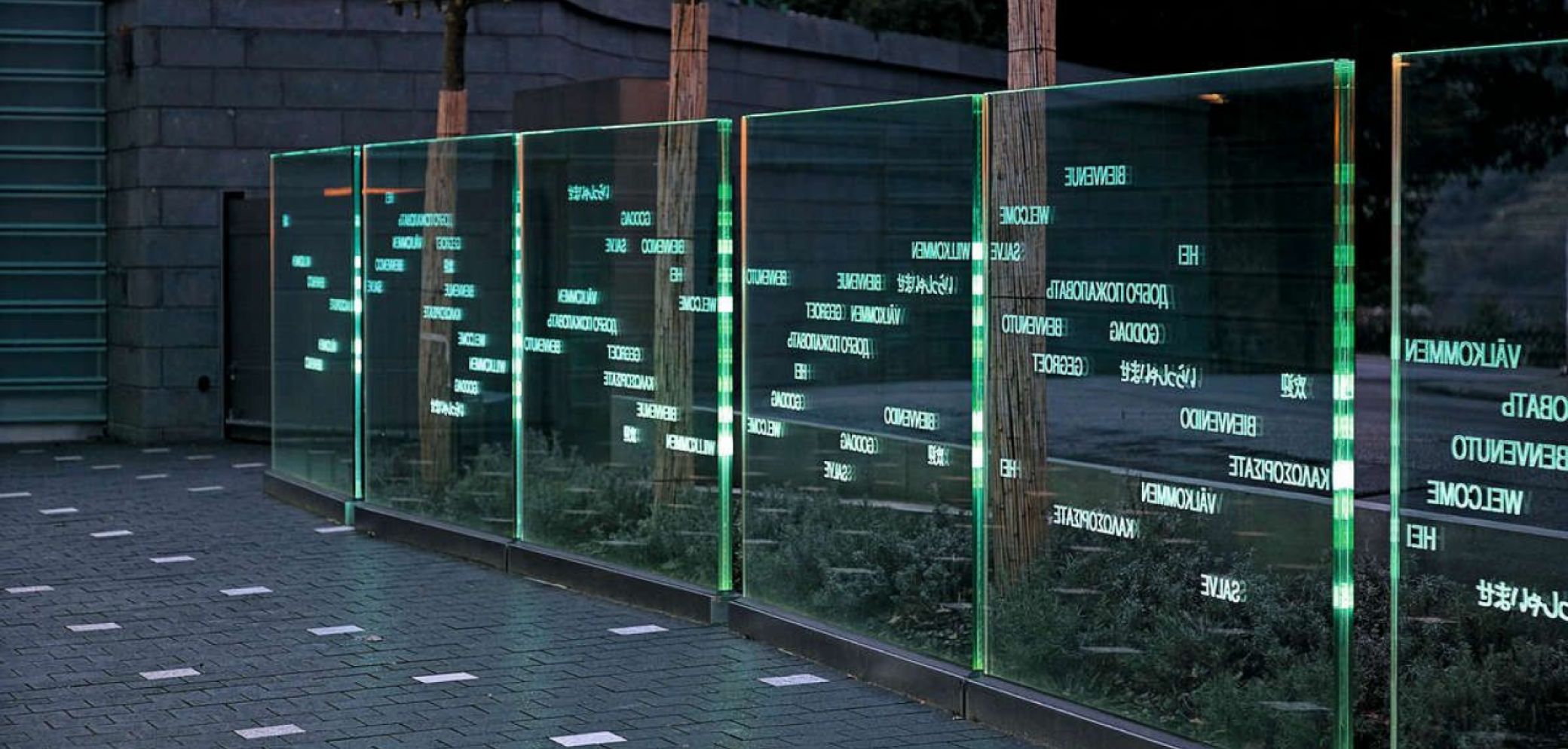

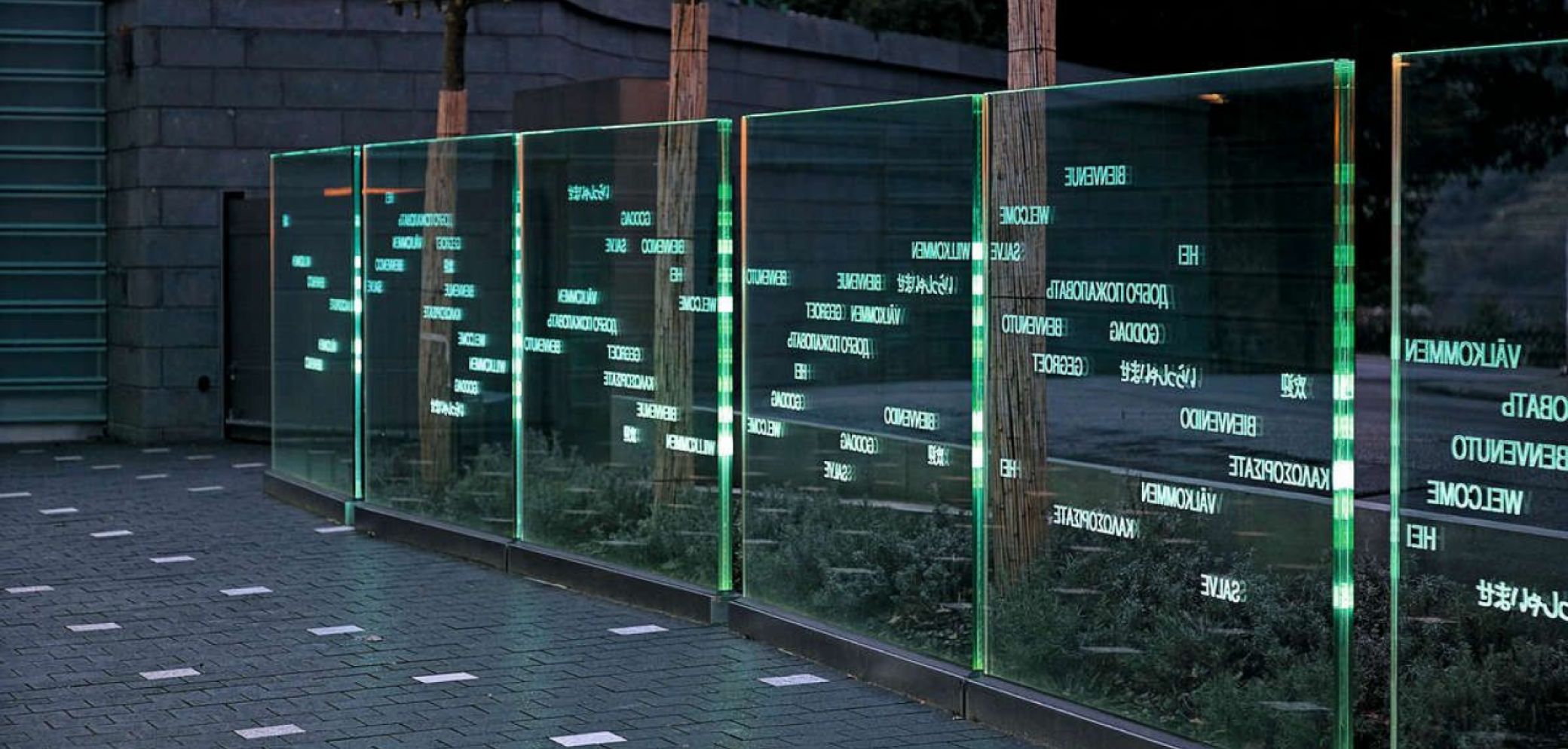

Tiefe im Glas

Lasergravuren schaffen im Glas eingeschlossene Buch-stabenblöcke, die je nach Licht leuchten. Bild: Galvolux SA

Lasergravuren schaffen im Glas eingeschlossene Buch-stabenblöcke, die je nach Licht leuchten. Bild: Galvolux SA

Lasergravuren. Neue Techniken können bisherige handwerkliche Vorgehensweisen ergänzen und sogar massiv erweitern. Mit modernen Laseranlagen lassen sich digitale Datensätze von Grafiken und Bildern schablonenfrei auf Oberflächen und ins Innere von Glasscheiben brennen.

Glas hat die wunderbaren Eigenschaften, absolut durchsichtig zu sein und erst noch viele statische Aufgaben erfüllen zu können. Das klare Material erlaubt aber auch dekorative Veränderungen, welche die eigentliche Fläche verlassen und in die dritte Dimension wechseln.

Mittels Ätzungen wurden schon vor über hundert Jahren feinste Stoffmuster auf Glasflächen übertragen, um den freien Blick auf dekorative Weise zu lenken oder einzuschränken. Diese Musselin-Gläser fühlten sich im mattierten Bereich sehr fein und glatt an, im Gegensatz zur heute oft für diese Muster verwendeten Technik des Sandstrahlens. Dabei wird die oberste Glasschicht ganz fein aufgesprengt. Mit beiden Techniken können Glasflächen bleibend auf rationelle Weise verändert werden. Seit einigen Jahren wird Glas auch mit einer Technik bearbeitet, die bei der Blechverarbeitung in der Metallindustrie kaum mehr wegzudenken ist: der Lasertechnik. Der über ein Computerprogramm gesteuerte Laserstrahl schneidet selbst komplizierte Formen problemlos – auch aus dicken Blechen.

Mit sehr ähnlichen, schweren, horizonta- len Flachbettmaschinen werden vor allem dünne, technische Gläser geschnitten und gebohrt, denn diese lassen sich mit dem Wasserstrahl oder der CNC-Fräse kaum bearbeiten. Ein Laserstrahl funktioniert nicht wie ein schneidendes Band, sondern erzeugt örtlich im Raum klar definierte Schmelzpunkte. Viele Punkte übereinander ergeben dann die Schnittkante. Einzelne solcher Punkte sehen im Glas wie winzige «Willisauer Ringli» aus und reflektieren das Licht in alle Richtungen. Die Schnittkante ist daher zwar glatt zum Anfassen, aber matt in der optischen Wirkung.

Für den Glasbereich werden heute ganz verschiedene Laser eingesetzt, die Punkte mit einem Durchmesser von circa 0,04 bis 0,8 mm erzeugen und für verschiedene Bereiche vorgesehen sind. CO2-Laser sind für Oberflächengravuren aber auch zum Schneiden geeignet. Festkörperlaser ermöglichen Innengravuren. Das bedeutet: Schmelzpunkte können im Floatglaskörper bis jeweils 1,5 mm an die Oberfläche heran erzeugt werden. Je nach Glasdicke können auch auf diese Weise richtige dreidimensionale Bilder, Grafiken und Muster entstehen.

Die deutsche Cerion Laser GmbH baut seit 15 Jahren Lasersysteme für die Glasbearbeitung. Ihre Flachbettmaschine «c-matrix» hat ein schweres, robustes Maschinenkonzept, da die Flachgläser aufgelegt werden. Das ist speziell zum Schneiden notwendig, und über den Tisch können Partikel abgesaugt werden, die dabei entstehen. Für präzise Gravuren müssen die Träger und Führungsbahnen absolut neutral bleiben, um wirklich genau arbeiten zu können. Bestückt ist die Anlage mit nur einem oder zwei verschiedenen Lasern. Wer nichts schneiden möchte, wählt in der Regel aber eine «c-vertica», auf der Flachgläser stehend bearbeitet werden können.

«Die vertikale Anlage kann leichter gebaut werden und nimmt weniger Platz in Anspruch», erklärt Jan Ziesak, Vertriebsleiter von Cerion. Bestückt mit einem Oberflächen- und einem Festkörperlaser, lassen sich sämtliche Gravurarbeiten selbst in einem Automatikbetrieb ausführen. Ein Magazinwagen enthält dazu den Arbeitsvorrat an Gläsern. Was die Grösse betrifft gibt es verschiedene Modelle und Sonderanfertigungen. Die momentan grösste Anlage hat ein Schrägbett von fünf mal zehn Metern.

Oberflächengravuren mattieren in erster Linie die bearbeitete Fläche. Je nach Punktedichte entsteht ein mehr oder weniger weiss wirkender Bereich, der die Darstellung eines Schwarz-Weiss-Fotos mit all seinen feinen Abstufungen zulässt. Mit der transparenteren Ausführung der Gravur ist es sogar möglich, dass ein Glas fast durchsichtig erscheint und erst durch gezielte Kantenbeleuchtung sein Bild zeigt. Eine Gravur kann auch so ausgeführt werden, dass die Oberfläche rutschhemmend wird und beispielsweise für Treppenstufen verwendet werden kann.

Die Präzision lässt auch zu, dass eine bestehende Beschichtung so entfernt wird, dass die klare Scheibe sichtbar wird. Das erlaubt die partielle Entfernung einer Spiegelschicht und sogar einer sehr dünnen chromatierten Schicht, wie sie bei Spionspiegeln vorkommt, die in gewissen Lichtsituationen durchsichtig erscheinen. Wenn man nicht nur entschichtet, sondern auch gleichzeitig graviert, fertigt man ein «Foto hinter Glas». Dazu wird ein Glas zuerst schwarz beschichtet und anschliessend bearbeitet. Speziell wenn das Glas dann beleuchtet wird, erstrahlt ein sehr intensiv wirkendes Foto.

Innengravuren funktionieren grundsätzlich genau gleich wie jene auf der Fläche, und alles was durchsichtig ist, kann graviert werden. Der Vorteil liegt aber in der Tiefe, die durch die Glasdicke gegeben ist, und im Umstand, dass beide Oberflächen unberührt bleiben.

Roger Quendoz von der Quendoz Glas AG im zürcherischen Schlieren bevorzugt Gläser ab acht Millimetern Dicke, da dort mit den bearbeitbaren fünf Millimetern noch genügend Raum für dreidimensionale Körper bleibt. Einzelne innenliegende Schmelzpunkte geben aber auch Kantenlicht weiter. «Wir haben einen Punkteraster so gestaltet, dass ein einseitig einfallendes Kantenlicht in ein gläsernes Wandpaneel gleichmässig über das ganze Paneel verteilt wird», sagt Roger Quendoz. Damit wurde dann eine ganze Fassade gestaltet.

Beim Unternehmen Galvolux SA in Bioggio TI zeigt schon das Firmen-Musterglas, dass in der Tiefe abwechselnd auf zwei Ebenen gravierte Quadrate eine intensivere Art des Schachbrettmusters ergeben. Und dieses Spiel mit den Ebenen kann noch viel weiter getrieben werden, denn auch Verbundsicherheitsgläser können durch die Folien hindurch in allen Schichten graviert werden, ohne dass es dadurch zu technischen Nachteilen kommt.

Etwas anders sieht das bei vorgespannten Gläsern aus: Jegliche Veränderung des Glases führt zu einer Verschlechterung der statischen Festigkeit. Die Firma Cerion Laser GmbH hat am Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) die Festigkeit von ESG-Scheiben mit von ihr gefertigten Oberflächengravuren prüfen lassen: Der Wert ist zwar massiv niedriger, entspricht aber immer noch den notwendigen Minimalwerten.

Daniel Keller von der Keller Glas AG geht noch einen Schritt weiter. Mit dem Ziel, auch Duschwände mit reinigungsfreundlichen Innengravuren versehen zu können, wurden Versuche unternommen, gelaserte Scheiben anschliessend zu härten. Wenn die Punktedichte einen gewissen Wert nicht übersteigt, ist dies gemäss Keller auch möglich. Die Scheibe hat dann zwar nicht die gleich hohe Festigkeit wie ungelaserte ESG-Scheiben, zerfällt aber in die vorgeschriebenen kleinen Stücke.

Wer eintaucht und die vielen Möglichkeiten miteinander kombiniert, wird staunen, was aus einer Vektordatei oder einem guten Foto gezaubert und immer wieder exakt gleich wiederholt werden kann. Empfohlen wird eine Auflösung von 150 dpi in der zu druckenden Grösse.

www.cerion-laser.dewww.quendoz-glas.chwww.galvolux.comwww.glas.chVeröffentlichung: 30. März 2017 / Ausgabe 13/2017

Holzdeklaration. Die Anzahl der Unternehmen, die Holz und Holzprodukte richtig deklarieren, ist im Vergleich zum Vorjahr gesunken, und die Qualität der Holzdeklarationen variiert je nach Branche. Dies zeigt der Rückblick auf die Kontrollen des Eidgenössischen Büros für Konsumentenfragen (BFK) im Jahr 2024.

mehr

Dampfgebogenes Holz. Mit der Kraft von Dampf und jahrhundertealtem Handwerk verwandelt sich massives Holz in geschwungene Formen. Die Technik ermöglicht es, Holz ohne Bruch oder Verleimung zu biegen und so nachhaltige, langlebige Meisterwerke zu erschaffen.

mehr

PaidPost. Der erste Argolite Montage-Leitfaden ist da. Mit dessen Hilfe können Schreinerinnen und Schreiner individuelle Wandverkleidungen im Badezimmer spielend leicht realisieren.

mehr