Kopieren ist kein Kavaliersdelikt

Für Laien sind Original (l.) und Kopie des Eames Plastic Armchair auf den ersten Blick nicht erkennbar. Bild: Ikarus Design

Für Laien sind Original (l.) und Kopie des Eames Plastic Armchair auf den ersten Blick nicht erkennbar. Bild: Ikarus Design

Plagiate. Das Nachahmen von guten Ideen hat auch in der Möbelgestaltung Hochkonjunktur. Geistiges Eigentum scheint immer weniger wert zu sein. Wo die Ursache zu finden ist und was das für die Innovationskraft von Schreinern und Möbelfabrikanten bedeutet.

«Alles nur geklaut», sang die Leipziger A-capella-Gruppe «Die Prinzen» 1993 und landete damit einen Hit. Das vielfache Kopieren von Musik wurde nicht länger tabuisiert, sondern zum Thema des Songs selbst. Heutzutage würde ein derartiger Titel wohl kaum noch für Schlagzeilen sorgen. Der digitale Download von Musik, Fotos, Videos und Texten ist alltäglich, im Schlepptau das schwindende Verständnis für die Bedeutung der Urheberschaft. Kopien durchziehen fast alle Branchen, auch das Möbel- und Produktdesign. Das Verständnis von Urheberschaft geht zunehmend verloren. So zählen etwa die Werke von Charles & Ray Eames zu den meistkopierten Designklassikern. Rechte-Inhaberin und exklusive Herstellerin für den europäischen Markt ist die schweizerische Vitra-Gruppe. Der deutsche Designhändler Ikarus beleuchtete in seinem Blog die fehlerhafte Verarbeitung eines Eames-Plagiats. Aber warum ist Nachmachen so begehrt, gilt sogar als Kavaliersdelikt? Der digitale Wandel allein ist dafür kaum verantwortlich.

Eine Antwort liefert der Schreiner Heinz Fehlmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Schreinerei im thurgauischen Müllheim: «Neue Möbel zu entwickeln, ist mit sehr viel Aufwand verbunden, und man hat keine Sicherheit, ob sie am Markt bestehen.» Ein weiterer Grund seien die harten Wettbewerbsbedingungen, denen sich neue Gestalter ausgesetzt sehen. «Die jungen Leute finden es cool, neue Produkte zu entwerfen, vielfach werden sie aber von der Realität eingeholt.» Produktentwicklung sei deutlich schwieriger als das Marketing. «Es gibt so viele gute Ideen, die irgendwo in einem Keller verschwunden sind.»

Entwürfe marktfähig zu machen, ist laut Heinz Fehlmann die grosse Herausforderung. Marktpräsenz kann über einen etablierten Hersteller gelingen. Ein solcher ist die Manufaktur Glaeser Wogg. Doch auch sie sieht sich günstigen Kopien ihrer Entwicklungen ausgesetzt. Lohnt es sich also angesichts der Vielzahl an Plagiaten noch, in Innovation zu investieren? «Wir haben keine Wahl. Wir sind auf Innovation angewiesen», sagt Mark Werder, zuständig für die Marke Wogg. Der wirtschaftliche Erfolg basiere auf Produkten mit hoher Eigenständigkeit. Seine Kollektion besteche durch Qualität in Optik, Verarbeitung und Funktion. «Durch unser eigenständiges Profil sind wir am Markt gut positioniert», sagt Werder. Wogg-Produkte seien schwer zu kopieren, wie das Bücherregal Caro zeige: Durch seine HPL-Aussenhaut sei es leicht zu reinigen, dank der Kanten aus Vollkern sei es stark mechanisch beanspruchbar, und in der Platte sei ausserdem ein Stoff, der sich gut verkleben lasse. Günstigere Nachahmerprodukte würden durch ihre Ausführung mit lackiertem MDF nicht als Bücherregal funktionieren. Und sie fänden auch eine andere Kundschaft, ist sich Werder sicher. Zudem rufe der Markt nach Verlässlichkeit. Bei Wogg entwickle man deshalb Arbeitsprozesse, Verarbeitungsweisen, Klebstoffe sowie die einfache und ressourcenschonende Verarbeitung stetig weiter. «Wenn ein Möbel innovativ gemacht ist, wird es auch in 20 Jahren noch gefallen. Das ist unsere Stärke.»

Plagiate funktionieren wegen ihrer günstigeren Ausführung oftmals nicht. Doch der Möbelmarkt ist seit 20 Jahren etwa gleich gross, ständig kommen neue Brands hinzu. «Das bedeutet, einer muss dem anderen etwas vom Kuchen wegessen», sagt Jan Röthlisberger von der gleichnamigen Möbelmanufaktur im bernischen Gümligen. Der Handel müsse seine Showrooms unter dem Druck grosser Hersteller, die immer wieder Neues produzierten, ständig mit Neuheiten füllen. «Wir als Manufaktur sind umgekehrt abhängig vom Händler, der unsere Ware in sein Sortiment aufnimmt», sagt Röthlisberger. Die Folge: Ein immenser Überfluss an Produkten, darunter auch viele plumpe und austauschbare Nachbauten, die mit unterschiedlichen Marken vertrieben werden. Auch zwei bis drei Produkte der aktuellen Röthlisberger-Kollektion sind als schlechte Nachbauten erhältlich. Sie werden über Internet-Grosshändler wie Amazon und Alibaba vertrieben. «Der Aufwand, gegen zwei der grössten Detailhändler der Welt rechtlich vorzugehen, macht für uns wirtschaftlich keinen Sinn», sagt Röthlisberger. Bisher erleidet die Manufaktur durch die Nachahmungen keinen nennenswerten Schaden, denn die Kundschaft ist eine andere. Dennoch plädiert Röthlisberger für öffentliche Aufklärung, denn die Möbelbranche habe keine starke Lobby.

«Ich sehe auch künftig unser Überleben in der Innovation und im eigenständigen Entwurf», sagt der Geschäftsmann. Dies sei eine Art Faustpfand für seine qualitätsbewusste Klientel und angesichts hoher, hiesiger Produktionskosten unumgänglich.

Aus Sicht des jungen Zürcher Designers Fabio Rutishauser ist die Entwicklung von Plagiaten zurzeit stark geprägt von den wechselnden Wohnbedürfnissen. Kleine Budgets und mobiles Berufsleben erhöhen den Wunsch nach Flexibilität und danach, Möbel nach einer gewissen Zeit wieder zu ersetzen. «Dafür werden Qualitätseinbussen teilweise in Kauf genommen.» Die Nachfrage nach ästhetischer Qualität sei dennoch gross und leide darunter nicht zwangsläufig. «Die Wohnung ist für viele eine individuelle Mischung aus qualitativ hochwertigen, langlebigen Möbeln, persönlichen, selbst gebauten Einzelstücken und eben günstigeren Nachahmungen.» Das Nebeneinander verschiedenartiger Möbel- und Designstücke ist zweifelsohne Ausdruck unseres Zeitgeistes. Doch gerade für junge Labels ist es wegen des Überangebots eine grosse Herausforderung, sich im Markt zu behaupten. «Es wäre aber der falsche Umgang, aus Angst davor keine neuen Ideen zu entwickeln», sagt Rutishauser. Der Designer müsse Bestehendes analysieren und zu verbessern versuchen, neue Bedürfnisse erkennen und darauf reagieren. Für Neulinge der Branche wäre es stattdessen fatal, der Verführung des Nachahmens zu erliegen. Die Chance sieht Rutishauser darin, dass der Trend nach lokal hergestellten Möbeln und transparenten Herstellungsketten für den Konsumenten immer wichtiger werde. Zusammen mit der Schreinerei Fehlmann setzt er unter dem Label Solv seine Entwürfe um und produziert diese in der Schweiz aus Schweizer Holz.

Die Konsumenten von heute kaufen zwar bewusster ein als vor einigen Jahren. Aber ein grosser Teil von ihnen kann die Spreu nicht vom Weizen trennen, oft fehlt das Bewusstsein, was eine Urheberrechtsverletzung bedeutet. Der Gesetzgeber nimmt das Thema ernst. «Die Herstellung und der Vertrieb von design- oder urheberrechtsverletzenden Kopien und Nachahmungen wird europaweit zivil- und strafrechtlich sanktioniert», sagt Peter Schramm, Rechtsanwalt und Leiter der Marken- und Designrechtsabteilung in der Kanzlei Meyerlustenberger Lachenal in Zürich. Herstellern und Anbietern von Kopien könnten hohe Schadensersatzzahlungen auferlegt werden.

Ab wann spricht man von einer Urheberrechtsverletzung? Aus rechtlicher Sicht gibt es keinen Unterschied zwischen den Begriffen Kopie, Fälschung und Nachahmung. «Entscheidend ist, ob das gefälschte Produkt den gleichen Gesamteindruck hat wie das Original», sagt Schramm. Ausschlaggebend ist die identische oder ähnliche Gestaltung, nicht die Verarbeitung oder das Material. Am Ende entscheidet die Einzelfallbetrachtung. Die meisten Kopien werden auf Online-Plattformen angeboten. «Oftmals handelt es sich um Tarnfirmen, sie geben auf ihren Internetseiten keine oder nur eine Scheinadresse an, um sich der Rechtsverfolgung zu entziehen», sagt Schramm. In der Schweiz könne durch die gute Ar- beit der Zollbehörden häufig an der Grenze der Import von Möbelkopien gestoppt werden. Meist stammen die Nachahmungen aus Fernost. Das Fälschungsgeschäft bedrohe nicht nur die Herstellerunternehmen, sondern Innovationen im Designbereich generell. Denn es gehen den Designern oder den Design-Stiftungen, die nach dem Tod eines Designers oftmals als Rechtsnachfolger eingesetzt werden, die Lizenzgebühren verloren. Grundsätzlich empfiehlt der Rechtsanwalt jedem Handwerker und Gestalter, neue, innovative Designs schützen zu lassen.

Wie viele Hersteller geht auch Vitra gegen Produktpiraterie vor. Im Online-Bereich werden die Vermarktungsplattformen kontrolliert und es wird die Entfernung der illegalen Angebote veranlasst. «Kommt es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen, müssen die Anbieter von Kopien mit Schadensersatzzahlungen sowie der Vernichtung der Kopien rechnen», sagt Gabriela Gianoli, PR-Verantwortliche von Vitra. Für kleine und mittlere Unternehmen sind rechtliche Massnahmen häufig zu kostspielig. Wie hoch die finanziellen Einbussen sind, die ihnen durch Nachahmungen entstehen, ist schwer zu sagen. Insgesamt erleidet die europäische Möbelindustrie durch Plagiate jährlich finanzielle Schäden in zwei- bis dreistelliger Millionenhöhe.

www.schreinerei-fehlmann.chwww.wogg.chwww.roethlisberger.chwww.fabiorutishauser.chwww.mll-legal.comwww.vitra.com

Ende der 1990er-Jahre zog der deutsche Möbelhersteller Nils Holger Moormann gegen Ikea vor Gericht. Der schwedische Möbeldiscounter hatte unter dem Namen «Sture» eine Kopie von Moormanns preisgekröntem Tischbock «Taurus» angeboten. Der Rechtsstreit zog sich fast drei Jahre hin, bis der Bundesgerichtshof zugunsten Moormanns entschied. Ikea musste sein Plagiat vom Markt nehmen.

Schon 1997 hatte der Konzern den «Plagiarius» (Bild) erhalten. Der Negativpreis in Form eines schwarzen Zwergs mit Goldnase wird jährlich verliehen. Industriedesigner Rido Busse rief ihn ins Leben, um Produktpiraterie öffentlich zu machen. Bei einem Messebesuch hatte er das Plagiat seiner Briefwaage von einem Hersteller aus Hongkong entdeckt.

www.plagiarius.deVeröffentlichung: 07. September 2017 / Ausgabe 36/2017

Polsterung. Wirklich gute Innenausbauten mit Sitzmöbeln stehen oder fallen mit einer ebenso perfekten Polsterung dieser Möbel. Schreiner müssen das zwar nicht selbst ausführen, doch wenn sie Bescheid wissen, können sie Gespräche mit Kunden in zufriedenstellende Bahnen lenken.

mehr

Beton. Es kommt darauf an, was man daraus macht. Der Werbeslogan für Beton aus den 1980er-Jahren trifft den Nagel auf den Kopf. Auch Schreiner tüfteln an und mit der Giessmasse für ihre Arbeiten und setzen Beton gekonnt für das besondere Erscheinungsbild ein.

mehr

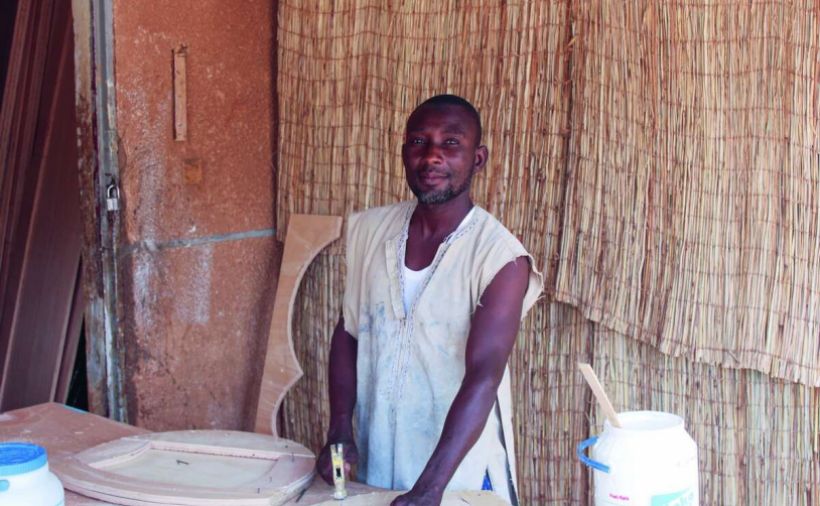

PaidPost. Das Handwerk ist in der afrikanischen Kultur verwurzelt. Am Design-Wettbewerb der Borm-Informatik AG in Zusammenarbeit mit der Stiftung SOS-Kinderdorf haben Lernende aus Niger ihr Können bewiesen und sich so ein Stipendium gesichert.

mehr