Fehlerquellen aufs Parkett gebracht

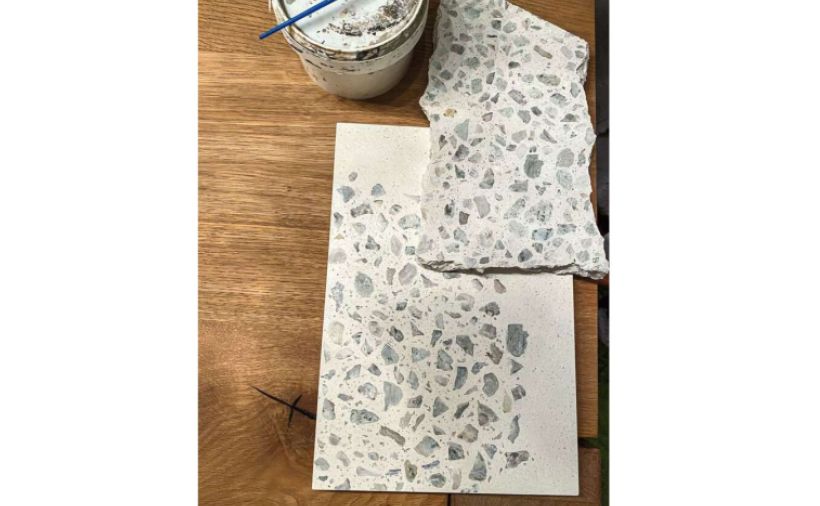

Ist das Parkett nicht fachgerecht verlegt, kommt es zu unschönen Rissen. Bild: Bernhard Lysser

Ist das Parkett nicht fachgerecht verlegt, kommt es zu unschönen Rissen. Bild: Bernhard Lysser

Holzboden. Das Parkett schwimmend zu verlegen, hat sich in der Praxis bewährt. Doch diese einfache Verlegeart sollte in ihrer Ausführung auf keinen Fall unterschätzt werden. Schon kleinste Fehler können zu grossen Schäden führen.

Die schwimmende Verlegung von Bodenbelägen gilt allgemein als die einfachste. Diese Annahme birgt aber auch viele Gefahren. Verlegeanleitungen der Produktehersteller werden kaum konsultiert, da der Handwerker davon ausgeht, dass bei der schwimmenden Verlegung kaum Einbaufehler entstehen können. Dass dem nicht so ist, zeigt die Praxis. Die schwimmende Verlegung von Bodenbelägen führt oft zu Beanstandungen, welche mittels Gutachten vor Ort geklärt werden müssen.

Die Anforderungen an den Unterlagsboden sind bei einer schwimmenden Endbelagsverlegung die gleichen wie bei einer vollflächigen Verklebung. Schwimmend verlegte Parkettelemente können zwar grössere Unebenheiten in der Unterlagsbodenoberfläche überbrücken, beim Begehen resultieren aber übermässige Einfederungen, was zu wackelnden Möbeln und klirrendem Geschirr in Schränken führen kann. Mit der Zeit verformt sich das Parkett und passt sich dem unebenen Unterlagsboden an, was sichtbar wird.

In Bezug auf die Restfeuchte bei Neubauten gelten dieselben Grenzwerte wie für die vollflächige Verklebung.

Schwimmende Verlegungen können keine feuchten Unterlagsböden dämmen. Hierzu müssten vorgängig teure Dampfsperren eingebaut werden. Einzig im Bereich der Oberflächenfestigkeit können gering weichere Zonen mit der schwimmenden Verlegung überbrückt werden. In der Regel ist die flächige Druckfestigkeit genug hoch und eine etwas weichere Oberschicht des Unterlagsbodens führt nicht zu einer Beeinträchtigung des Belages. Allzu weiche oder sandende Unterlagsbodenoberflächen können aber Knistergeräusche unter dem Holz auslösen, die als störend empfunden werden. Deshalb sind im Endeffekt doch immer ordentliche Oberflächenfestigkeiten von Untergründen gefordert.

Schwimmend verlegte Parkettflächen erfordern breite Anschlussfugen. Dies rundherum sowie gegen alle bodendurchdringenden und abgrenzenden Bauteile. Die zusammenhängende Parkettfläche liegt wie ein zimmergrosses Brett vor und arbeitet über diese ganze Fläche ohne Gegenzug oder Druck. Die Elemente reagieren also freilagernd. So können Parkettflächen mit 6 bis 8 Meter Raumlänge zwischen Sommer und Winter gut und gerne Grössendifferenzen von 10 bis 12 Millimeter aufweisen. Grössere Flächen entsprechend mehr. Nicht selten werden Anschlussfugenbreiten bis zu 15 Millimeter notwendig, um das ungehinderte Quellen des Parketts schadenfrei aufnehmen zu können.

Die Sockelleisten können die grossen Fugenbreiten im Sommer sodann meist ordentlich abdecken, im Winter jedoch zieht sich das Parkett zusammen und kommt unter den Sockelleisten hervor.

Die meisten Parketthersteller geben maximale Flächengrössen für ihre schwimmend zu verlegenden Produkte vor. Diese liegen in der Praxis meist bei circa 8 Meter Breite und 10 bis 12 Meter Länge. Auch Trennfugen innerhalb der Flächen sind notwendig, vor allem bei Türdurchgängen, Übergängen zu Kleinflächen wie in Korridoren oder zu langen, schmalen Flächen. Nicht zuletzt erfordert auch der Grundriss eine Prüfung. Kompliziertere Flächen mit Ecken und Nischen können nicht mit gleich grossen zusammenhängenden Bodenflächen belegt werden wie geradlinige, quadratische oder rechtwinklige Raumflächen.

Nach allen Prüfungen der Untergründe und Grundrisse sind Zwischenlagen einzubauen. Schwimmend verlegtes Parkett kann nie direkt auf einen Unterlagsboden montiert werden. Zwischenlagen helfen mit, kleinste Unebenheiten auszugleichen, sind aber vor allem dazu da, Geräuschbildungen zu verhindern. Holz direkt auf einem Unterlagsboden führt zu Knistergeräuschen beim Begehen.

Im Gegensatz zu Laminat und anderen schwimmend zu verlegenden Belägen erfordert Parkett aber nie eine PE-Folie zwischen Unterlagsboden und Holz. Eine Trittschalldämmung aus Kork, Filzkarton und ähnlichen Materialien reicht aus, da keine Feuchtigkeit aus dem Unterlagsboden nach oben gelangt wie bei einer vollflächigen Verklebung – vorausgesetzt, der Unterlagsboden ist ordentlich trocken und sachgerecht aufgeheizt worden.

Wie bereits erwähnt, sind beim Einbau des Parketts überall breite Anschlussfugen zu konstruieren. Den Wänden entlang sind gleich breite Fugen notwendig wie bei den nahe durchführenden Radiatorröhren oder -stützen. Dasselbe gilt auch bei allen anderen bodendurchdringenden oder abschliessenden Bauteilen.

Nur mit ordentlichen Fugenbreiten kann das Parkett in alle Richtungen ungehindert quellen und auch wieder schwinden.

Die Anschlussfugen können mit Sockelleisten oder Metallprofilen überdeckt werden. Elastische Kittfugen sind aus materialtechnischen Gründen meist kaum bis gar nicht einsetzbar. Ein elastischer Fugenkitt weist im besten Fall eine Elastizität von 25 Prozent auf, was heisst, dass der Spielraum bei einer 8 Millimeter breiten Anschlussfuge gerade mal 2 Millimeter beträgt. Grössere Massveränderungen führen zu Abrissen des Fugenkitts. Der grösste Fehler bei der schwimmenden Verlegung ist das Auffüllen von Anschlussfugen mit Kittmasse ohne den Einsatz einer Schaumstoffrundschnur darunter. Die Kittmasse liegt sodann als harter Blockkitt vor und weist kaum bis gar keine Elastizität auf. Auch komprimieren lässt sich diese Masse nicht. Bei geringsten Quellmassveränderungen steht das Parkett rundum an und in der Fläche resultieren Aufwölbungen aus dem Quelldruck.

Bei Austrocknungen des Holzes passiert das Gegenteil und die harten Kittmassen mit grosser Klebkraft reissen die letzten Lamellen aus der Fläche heraus. Grosse Stirnfugen sind im Winter programmiert. Die Klickverbindungen weisen meist geringere Kräfte auf als die Klebkraft der Kittmassen.

Zu berücksichtigen ist die Beanspruchung von schwimmend verlegten Bodenflächen in der Nutzung, so insbesondere das Raumklima. Die relative Raumluftfeuchtigkeit und die Oberflächentemperaturen im Parkett über Bodenheizungen sollten nicht zu grosse Schwankungen aufweisen. Die Anforderungen gemäss Normvorgaben sind zwingend einzuhalten.

Nicht zu unterschätzen ist das Schadenspotenzial durch den nachträglichen Einbau schwerer Bücherwände oder Schränke auf das schwimmend verlegte Parkett. Die punktuellen Belastungen können das Parkett örtlich blockieren und damit Schwind- oder Quellbewegungen der gesamten Fläche verhindern. Das Parkett liegt in den belasteten Bereichen wie vollflächig aufgeklebt vor. Somit muss das ganze Arbeiten des Holzes über die anderen Seiten der Fläche erfolgen, was zu doppelt so grossen Schwind- und Quellmassveränderungen führt auf der Gegenseite.

Dieselbe Problematik kann auch bei Klavieren oder gar Flügeln entstehen. Diese lassen unter sich ebenso kein Verschieben des Bodens zu und hindern das Parkett so am freien Schwinden und Quellen. Nicht alle Parkettkonstruktionen weisen identische Kraftentwicklungen und Massveränderungen auf. Konstruktionen mit Holzwerkstoffplatten als Mittellagen reagieren je nach Aufbau weniger intensiv auf Klimaveränderungen als Massivholzmittellagen. Auch dies ist zu beachten und in der Berechnung der Fugenbreiten zu berücksichtigen. Und was für das Holz gilt, ist auch für viele schwimmend zu verlegende Vinyl- beläge zu beachten. Zum Teil weisen derartige Produkte sogar noch schärfere Vor- gaben auf.

Welche Auswirkungen Fehler bei der Verlegung haben können, zeigt folgendes Beispiel: In einer Wohnung wurde Parkett in allen Räumen zusammenhängend als eine Bodenfläche ohne Bewegungsfugen montiert. Abschlüsse gegen die Wände hin erfolgten durch Sockelleisten oder Kittfugen. Die Luftauslässe der kontrollierten Raumbelüftung waren im Boden integriert und rundum abgeschlossen mit Fugenkitt. Bereits im ersten Sommer quoll das Parkett stark an und musste wegen intensiver Aufwölbungen in der Fläche aufgeschnitten werden. Zimmertüren konnten teilweise wegen der Bombierungen der ganzen Parkettflächen nicht mehr geöffnet werden. Im anschliessenden Winter zog sich das Parkett dann zusammen und bildete unregelmässige sowie unterschiedlich breite Fugen. Einige der Anschlussfugen konnten so mit den Sockelleisten nicht mehr abgedeckt werden. Das Parkett wies am Ende so viele Mängel auf, dass ein Totalersatz nicht mehr zu umgehen war.

Ein weiterer Schadensfall ereignete sich in einer Anwaltskanzlei. Hier wurde in den Grossraumbüros Bambusparkett schwimmend verlegt. Danach erfolgte den Wänden entlang der Einbau von Aktenschränken. In der Mitte der Räume standen die Schreib- und Besprechungstische. Im ersten Sommer lag das Parkett einwandfrei. Im Winter jedoch resultierten breite, unregelmässig auftretende Fugen, welche irgendwo und ohne erkennbaren Grund in der Fläche auftraten. Die Fugen entstanden sowohl längs wie stirnseitig bei den Riemen.

Einige Klickverriegelungen wurden so weit auseinandergerissen, dass die Teilflächen Höhendifferenzen im Boden erzeugten und zu Stolpergefahren wurden. Im anschlies-senden Sommer erschien das Parkett jedoch wieder weitestgehend verschlossen und ohne nennenswerte Beanstandungen.

Zur Klärung der Ursache nahm der Experte im darauffolgenden Winter Klimaaufzeichnungen mit Datalogger vor und stellte fest, dass die relative Luftfeuchtigkeit über längere Zeit unter 20 Prozent gelegen hatte bei Raumtemperaturen von durchschnittlich 21,5 °C. Natürlich traten im Winter auch wieder die Fugenbildungen auf. Die übermässigen Fugenbildungen waren aber nicht nur auf die viel zu trockenen Raumklimabedingungen während der Heizperiode und Trockenwetterphase zurückführen, sondern auch auf die Möblierung der Räume. Die schweren Aktenschränke entlang der Wände fixierten das Parkett aussen so fest, dass die Schwindspannungen über die ganze Fläche unweigerlich irgendwo in der Fläche zu Fugenbildungen führen mussten. Denn durch die Aktenschränke lasteten Hunderte von Kilogrammen auf kleinen Flächen. Das Problem wurde gelöst durch gezieltes Aufschneiden der Flächen und die Bildung von Bewegungsfugen sowie das Einhalten von Normklimawerten während der folgenden Winter.

Veröffentlichung: 08. November 2018 / Ausgabe 45/2018

Reparatur. Beschädigungen und Kratzer sind schnell entstanden und ruinieren nicht selten eine ansonsten makellose Oberfläche. Bei fest verbauten Bauteilen ist ein Ersatz oftmals teuer, aufwendig oder schlicht nicht möglich. Eine Alternative kann ein baukosmetischer Eingriff sein.

mehr

Bodenprofile. Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder unter Parkettfeldern selbst stellen hohe Anforderungen an die Optik und technische Umsetzung. Um Schäden zu vermeiden, muss von der Planung über die Vorbereitung bis hin zur Montage einiges beachtet werden.

mehr

PaidPost. Die Admonter Holzindustrie AG setzt in vielerlei Hinsicht auf Fortschritt. Einerseits mit einigen Neuheiten im Produktbereich, andererseits auch in der Entwicklung neuer Visualisierungskonzepte auf digitaler Basis.

mehr