Die Kluft war gewollt

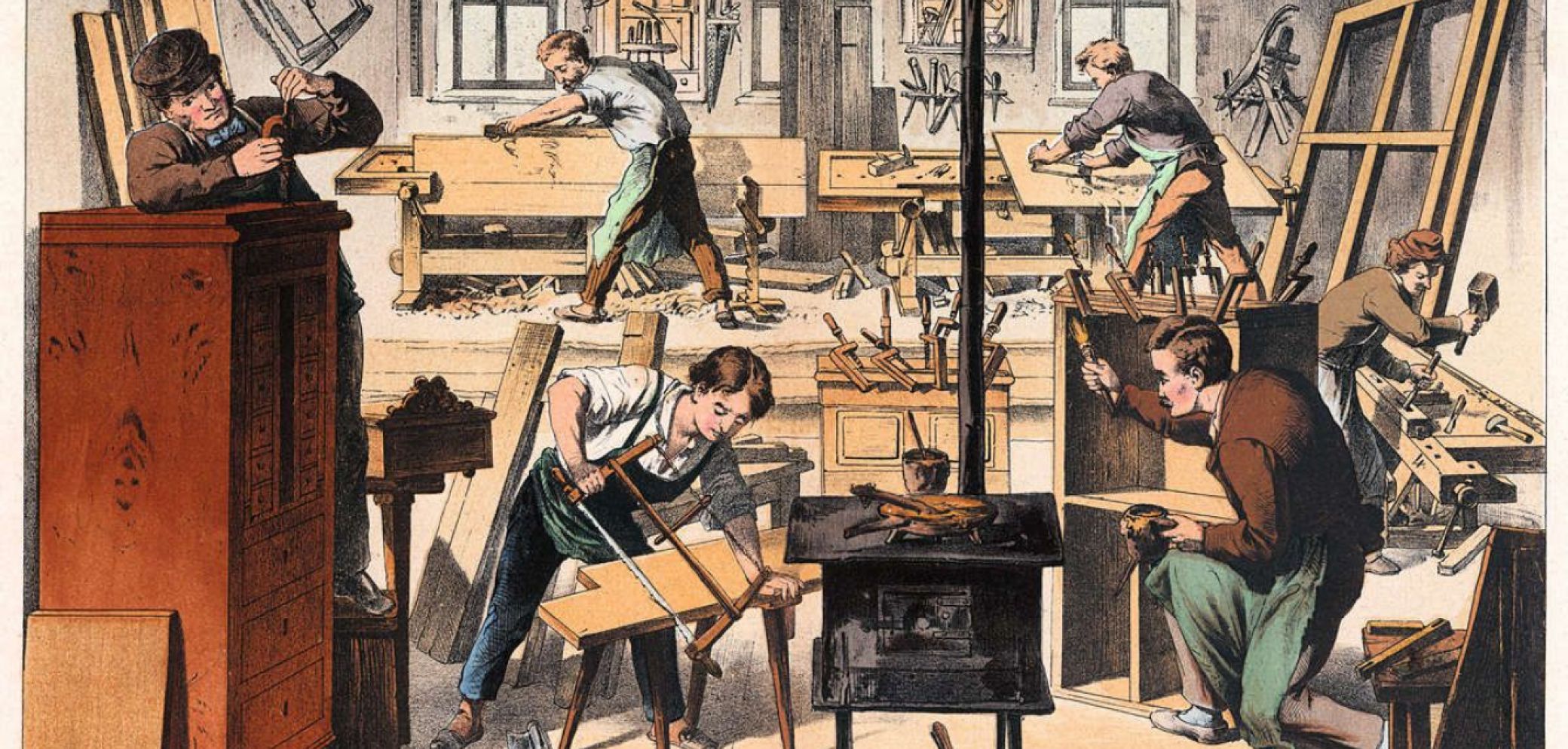

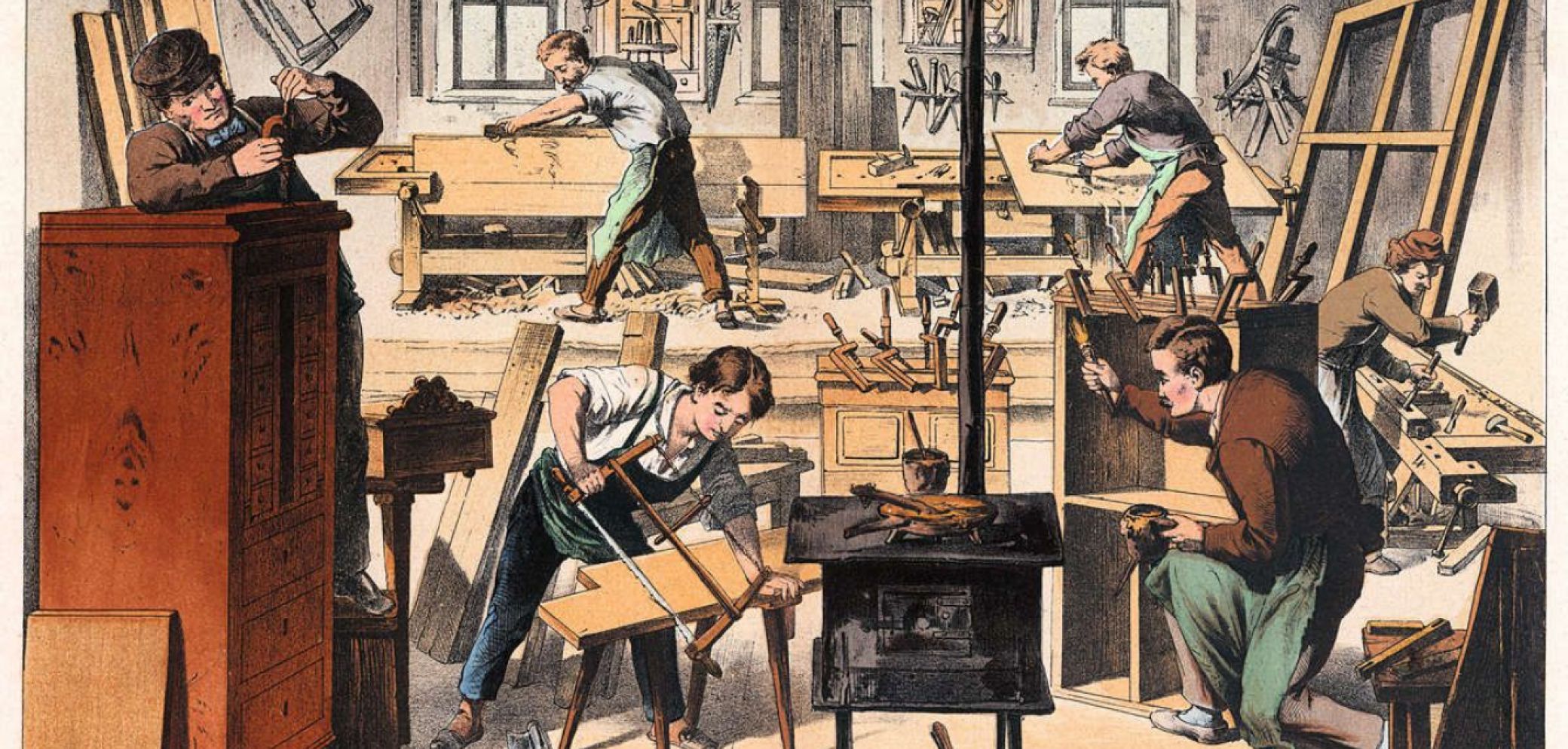

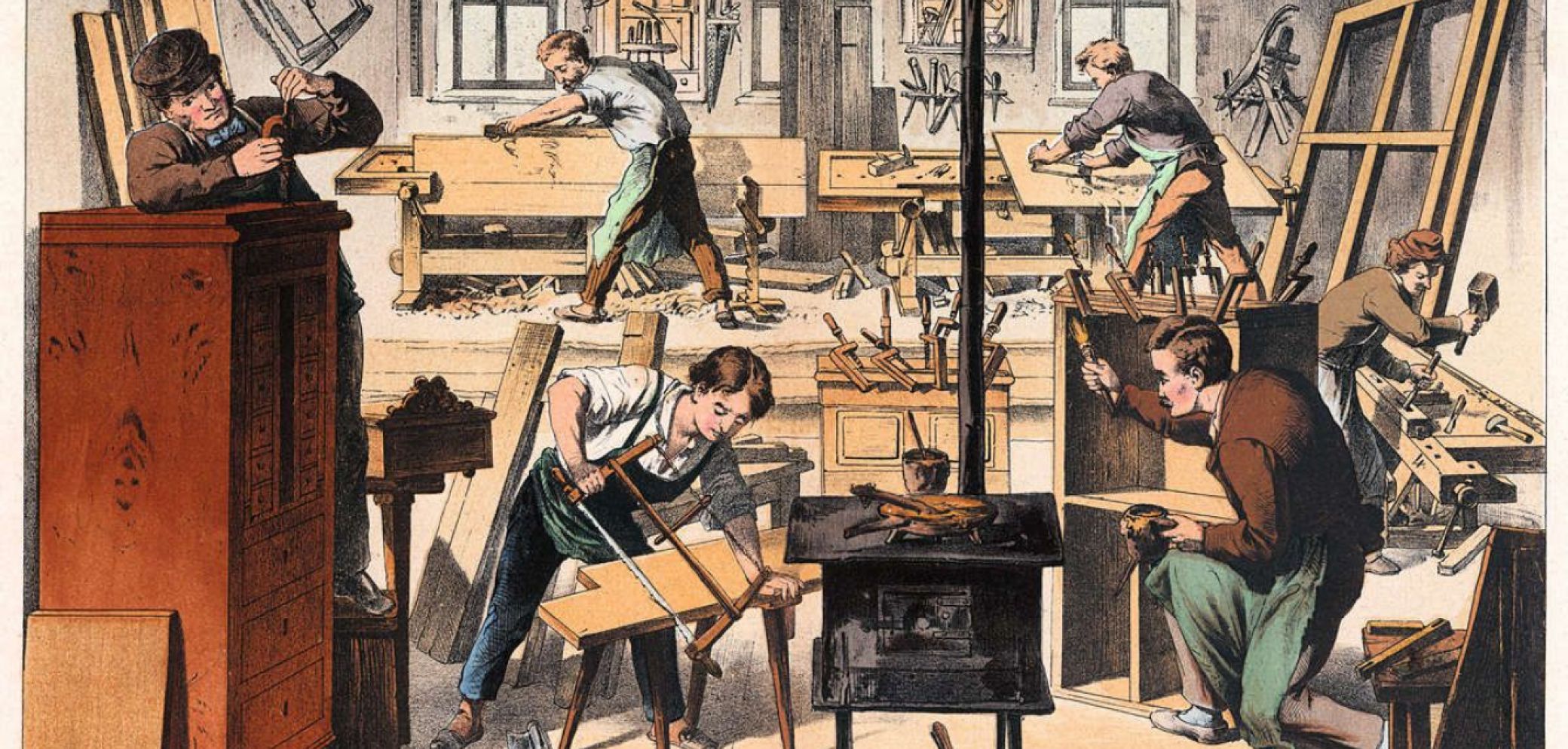

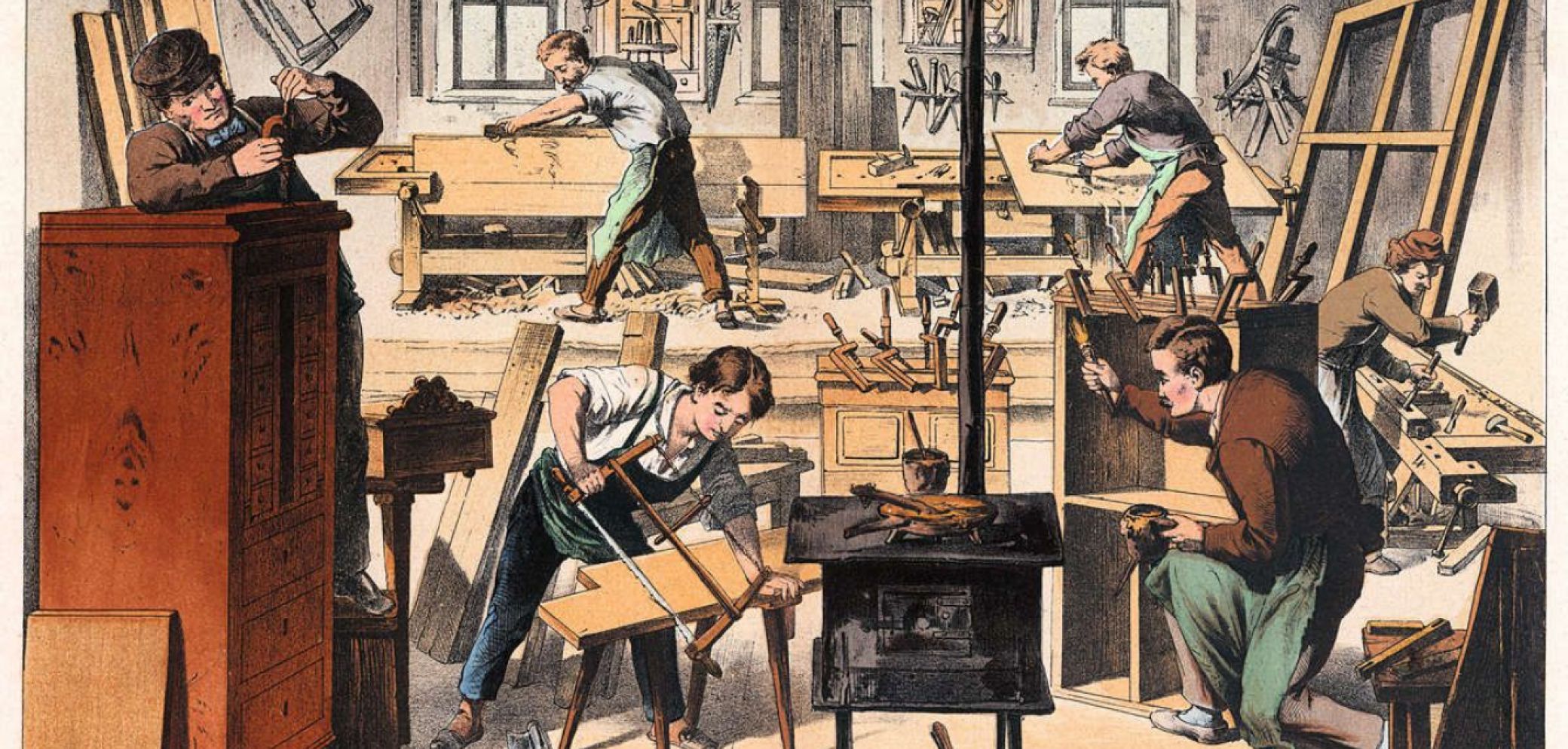

Ein Workshop für Schreiner 1875: Das Tragen der Schürze war für Schreiner immer zweckmässig, bot sie doch Schutz vor Leim an der Kleidung. Bild: Fotolia/Archivist

Ein Workshop für Schreiner 1875: Das Tragen der Schürze war für Schreiner immer zweckmässig, bot sie doch Schutz vor Leim an der Kleidung. Bild: Fotolia/Archivist

Berufskleidung. Der Schreiner trug lange Zeit eine Schürze. Andere Handwerker auch. Der Holzbauer hat seine später zur Tradition gewordene Kleidung bis heute behalten. Erklärungen zu liefern, warum das so ist und wie das eine mit dem anderen zusammenhängt, bleibt schwierig.

Genaues weiss man nicht. Historiker, das ist bekannt, können sich trefflich über Jahre hinweg zu Details der Geschichte streiten. Bei den Laien ist es natürlich nicht anders. Warum sich Traditionen bei der Arbeitsbekleidung von Holzbauern und Schreinern so oder so entwickelt respektive erhalten haben, darüber herrschen viele verschiedene Meinungen und auch so manche Spekulation.

Deshalb eines vorweg: So sehr man auch in den Quellen des Internets und den Archiven der Bibliotheken sucht – die Entwicklung der Berufskleidung der Holzhandwerker im Laufe der Geschichte bleibt in vielerlei Hinsicht mit vielen Fragezeichen versehen. Aber: Kleider machen Leute. Und so ist die Geschichte der Holzhandwerker auch eine der sich fortwährend wandelnden Kleidungsmoden für die tägliche Arbeit.

Wäre da nicht die traditionelle Kluft des Zimmermanns, seine bis heute nicht ohne Stolz getragene Zunftkleidung. Längst ist die Kluft zum Kult geworden und so manch einer trägt sie auch noch nach getaner Arbeit. Die Traditionsbekleidung kann durchaus als Aushängeschild für das Bewahren von Traditionen im Handwerk gesehen werden. Angenehmer Nebeneffekt: Jedes Kind erkennt den Zimmermann auf der Strasse. Das Ganze läuft heutzutage freilich unter dem Begriff «Corporate Design» – und das für eine ganze Branche. Weshalb andere Branchen auch ein wenig neidisch auf das öffentlichkeitswirksame Brauchtum der Holzbauer schauen. Vielleicht heisst der Ausbildungsberuf auch deshalb bis heute Zimmermann. Traditionsbewusste Schweizer Zimmerleute tragen die Kluft und sind doch Holzbauer. Die Schlaghose mit den zwei Reissverschlüssen, der Hut, das weisse Hemd und die Weste mit Perlmuttknöpfen. Nicht zu vergessen: Der goldene Ohrring darf nicht fehlen. Was früher gute Gründe hatte, wie etwa der goldene Ohrring als Wertreserve für Notzeiten auf der Gesellenwanderung, der Walz, ist heute freilich eher Folklore. Die Kreditkarte ist sicher wirkungsvoller als das Stück Gold am Ohr. Trotzdem tragen viele traditionsbewusste Holzhandwerker den Ohrring (das Ohrloch mit einem Nagel gestochen), der im Falle eines unehrenhaften Verhaltens einfach ab- gerissen wird und den Träger damit als Schlitzohr auf ewig zeichnet. Das sind Insignien einer Lebenseinstellung innerhalb einer Gemeinschaft und nicht einfach Brauchtum oder gar ergänzendes Utensil einer zweckmässigen Berufsbekleidung. Früher war es freilich aus ganz anderen Gründen wichtig, den ehrbaren Handwerker erkennen zu können, weshalb solche Symbole und Zeichen wohl auch entstanden sind. Aber auch die Zunftkleidung der Zimmerleute, wie wir sie heute noch kennen, geht auf Vorgängerberufe zurück, hat sich gewandelt und im Laufe der Zeit angepasst. Denn auch der Zimmermann gehört nicht etwa zu den Handwerkern der ersten Stunde. Ohne den Schmied etwa, der die Werkzeuge herstellte, wäre der Holzbau im Mittelalter ein grobes Geschäft der Landbevölkerung und Holzhauer geblieben. Denn auch der Übergang von den Holzhauern hin zu denen, die Holz behauen haben, ist fliessend. Es geht also nur um die Frage, wann man die Geschichtsschreibung beginnen lassen möchte. Der grosse Unterschied zu der traditionellen Bekleidung des Schreiners ist: Aus schwer zu benennenden Gründen hat sich bei den Holzbauern eine Bekleidungsvariante erhalten können, obwohl sich heute auch Holzbauer meist modisch-funktional orientiert für die Arbeit kleiden. Die Schreiner haben ihr angestammtes Outfit dagegen einfach irgendwann abgelegt. Was beim Schreiner kaum ein Thema ist – die Herkunft und Bedeutung ihrer Kleidung –, darüber kursieren im Zimmererhandwerk viele Märchen und Mythen.

Gesichert scheint der gemeinhin bekannte Umstand, dass sich der Beruf des Schreiners aus dem der Zimmerleute heraus entwickelt hat. Der Grund: Die Ansprüche an die Feinheit und Qualität der Holzarbeiten im häuslichen Umfeld wuchsen, und die grob gezimmerten Gegenstände des Zimmermanns genügten den Ansprüchen der städtischen Kundschaft nicht mehr. So kam es zu einer Aufspaltung hin zu den Berufen Zimmerer und Schreiner. «Erst im 15. Jahrhundert tauchten in den Städten die auf die Möbelherstellung spezialisierten Schreiner und Tischmacher auf», berichtet die in Bern lebende Historikerin Anne-Marie Dubler in einem Aufsatz für das Historische Lexikon der Schweiz. An anderer Stelle ist zu lesen, dass die ersten Schreiner am Beispiel Basel bereits gegen Ende des 14. Jahrhunderts vorhanden waren.

Geschreinert und gezimmert wurde natürlich schon viel früher. Aber im Mittelalter war es die Landbevölkerung selbst, die Hand angelegt hat und das in allen Bereichen. Es wurde genäht, geschustert und selbstverständlich Holz verarbeitet. Und natürlich gab es auch schon viel früher Hochkulturen, zu deren Zeit sowohl gezimmert als auch geschreinert wurde – im antiken Ägypten, bei den alten Griechen oder im Römischen Reich. Die Berufsbilder und ihre Definitionen, wie wir sie heute noch verstehen, entstanden aber später und wurden durch das Zunftwesen samt Ausbildung erst richtig fassbar. Auch deshalb beginnt die berufliche Geschichtsschreibung oft erst in der Zeit des späten Mittelalters. «Das städtische Schreinerhandwerk verpflichtete seine Mitglieder im 16. Jahrhundert auf Handwerksordnungen mit vorgeschriebener Lehrzeit von zwei bis drei Jahren, Wanderschaft und Meisterstück. Gegen Ende des Jahrhunderts begann sich das Handwerk aufzuspalten, denn die Mehrheit der Schreiner in der Stadt wie auf dem Land absolvierte zwar eine Lehre, verzichtete aber oft auf die Wanderung», so Dubler. Zu beachten ist auch, dass es aus heutiger Sicht enorme Zeitunterschiede bei den Entwicklungen sowohl regional und auch zwischen Land und Stadt gab. Hundert oder zweihundert Jahre sind da durchaus üblich.

Und es gab Konkurrenz und Kämpfe ums Dasein. Zwischen Stadt- und Landschreinern, aber auch zwischen den beiden wichtigsten Holzhandwerkern. Beide Berufe verwendeten ähnliche Arbeitsgeräte und stritten sich um Aufträge im Bauhandwerk. Die Zünfte hatten dann zu entscheiden und mussten die Berufsfelder voneinander abgrenzen. So hatten nur die Schreiner das Recht zu verleimen, später auch zu verglasen, und vermutlich kam es deshalb auch zur Arbeitskleidung der Leimschürze, während die Zimmerleute ihr typisches Outfit bewahrten. Vermutlich ging es dabei auch um Abgrenzung voneinander. Der gut gepflegten, liebevollen Feindschaft der zwei Berufe mit ein und derselben Wurzel kam schon immer grosse Bedeutung zu. Manche behaupten deshalb, dass die Schreiner anfänglich äusserlich nicht von den Zimmerern zu unterscheiden waren. Denn beide haben gehobelt und gesägt, womit die bis heute gängige Erklärung für die Schlaghose begründet wird. Der Schlag soll das Eindringen von Hobelspänen und Sägemehl in die Schuhe verhindern.

Etwas weniger plausibel klingen die Erklärungsversuche der beiden Reissverschlüsse am Hosenlatz. Da der Zimmerer sich aus dem einst so angesehenen und wichtigen Beruf des Schiffszimmerers heraus entwickelt hat, soll Letzterer einen Latz mit zwei Knopfleisten an der Hose getragen haben. Fiel er doch einmal ins Wasser, konnte er die dann noch schwerere Hose schnell und im Zweifel mit einer Hand öffnen. «Die Hose rutscht dann fast von allein runter», zeigt sich ein User eines der einschlägigen Inernetforen überzeugt. Oder aber es war so: Die beidseitige Knöpfung hatte für den Schiffszimmerer einen wichtigen Sicherheitsgrund. Der Latz konnte geöffnet, ein Tampen hindurchgezogen und danach wieder verschlossen werden. Wenn man nun in der Takelage hing und abrutschte, blieb man in der Hose hängen und konnte so sein Leben retten. Daneben existieren eine ganze Reihe von weiteren und heiteren Erklärungen für die besondere Ausbildung des Hosenlatzes, wie er übrigens auch bei Trachtenkleidung in den Alpenländern vorkommt. Etwa, dass man auf dem Dach stehend sich während des Pinkelns – ohne vom Dach herabzusteigen – mit einer Hand sicher festhalten kann. Andererseits zeigen Fotografien vom Anfang des letzten Jahrhunderts, dass die traditionelle Zimmererhose einen ganz normalen Hosenlatz hatte. Möglicherweise kam der doppelt zu öffnende Hosenlatz erst später, aber eine solche Behauptung wäre ja ungeheuerlich.

Unterdessen trugen Schreiner, wie viele andere Berufsgruppen, wohl die längste Zeit ihres Daseins Schürzen zur Arbeit über den jeweils zeitgemässen Kleidungsstücken. Schon Bildnisse aus der Zeit der Anfänge unserer Geschichtsschreibung zeigen Holzhandwerker mit Schürzen über ihren Gewändern. Das setzt sich fort bis zur Blütezeit Venedigs und endet irgendwann kurz vor der Erfindung des Internets. Auch im Film «Nur ein Schreiner» vom Schweizerischen Filmarchiv für Gewerbe, Handel und Industrie tragen die Gesellen noch Schürzen, der Chef unterdessen einen Kittel, wie er in den 50er- und 60er-Jahren beliebt war.

Heute tragen viele Handwerker eine Art Freizeitsportbekleidung und sehen damit aus, als ob sie gerade von einer Wanderung kommen. Der Betrachter hat keine reelle Chance, das Bild einem Beruf zuzuordnen. Aber auch das ist Mode und Zeitgeist, weshalb man es gelassen sehen sollte.

Heute ist die Kluft der Zimmerleute kaum mehr mit der des Schreiners in Verbindung zu bringen, auch wenn sie die gleichen Wurzeln haben. Aber die Schürze, als Leimschürze, wäre etwas, was dem Schreiner seinen Platz sichern würde. Und es wäre so einfach, diese als Markenzeichen einfach überzuziehen. So wie bei den Köchen. Da ist es ja auch modern, und Männer, die kochen können, sind äusserst aktuell. Also ran an die Schürzen, die wohl älteste Berufsbekleidung überhaupt.

Veröffentlichung: 24. August 2017 / Ausgabe 34/2017

Dachkampagne. Der VSSM startet eine neue Marketingkampagne zur Stärkung des Schreiner-handwerks. Die Kampagne dauert bis ins Jahr 2030 und ist ausschliesslich für VSSM-Mitglieder. In Deutsch und Italienisch umgesetzt, kann sie im ganzen Verbandsgebiet eingesetzt werden.

mehr

Parkettverband ISP. Zum 56. Mal trafen sich die Mitglieder der Interessengemeinschaft Schweizer Parkettmarkt (ISP) zur ordentlichen Generalversammlung. Diese fand am Freitag vergangener Woche bei der Emil Frey Classics AG in Safenwil AG statt. Parkett ist wieder auf dem Vormarsch.

mehr

PaidPost. Mit der Weiterbildung zur Diplomierten Technikerin HF haben sich für Monika Keller neue Chancen aufgetan. Ihr Wissen bringt sie als Projektleiterin bei der Pendt AG ebenso weiter wie bei ihrem Teilzeitpensum als Berufsschullehrerin.

mehr