Ein Blower-Door-Test brachte es an den Tag: Die Fenster eines Mehrfamilienhauses in Arosa entpuppten sich nach Abschluss der Montagearbeiten als undicht. Die Leks waren aber weder an den Anschlüssen noch zwischen Flügel und Rahmen zu finden. Die üblichen Undichtigkeiten im Bereich der Mittelpartie hielten sich in Grenzen und erforderten keine zusätzlichen Massnahmen. Grosse Lecks wurden stattdessen an den Elementstössen der Fensterrahmen festgestellt. Was führte dazu? Wie viele Fens-terbauer setzte auch der Hersteller dieser Fenster auf eine einfache Nut-Feder-Verbindung, um die Rahmen miteinander zu kombinieren. Solche Verbindungen funktionie-ren nur, wenn die Rahmen perfekt bearbeitet wurden und die Montage sehr genau ausgeführt wurde.

Windgeräusche sind Alarmzeichen

Wenn es um die Dichtigkeit der Fensterkon-struktion geht, kommen die Bestimmungen der SIA 331 Fenster und Fenstertüren zum Tragen. Diese definiert je nach Höhe und Exposition des Gebäudes die Geländekategorie, und damit auch die geforderte Luftdurchlässigkeitsklasse des Fensters. Im schweizerischen Mittelland bei mässig exponierten Gebäuden ist dies in der Regel Klasse 2. Der aufgebaute Prüfdruck zur Klas-sierung der Fenster beträgt 300 Pa, ein Fenster dieser Klasse darf in der Prüfung bei 100 Pa Druckunterschied maximal 27 m3 Luft pro Quadratmeter und Stunde durchlassen. Diese Werte lassen sich aber nur im Labor messen und sensorisch nur schwierig erfassen. Wenn ein Fenster beim Einschalten des Dampfabzugs Geräusche von durchströmender Luft abgibt, ist das ein Alarmzeichen. Ohne Messgeräte lässt sich kaum abschätzen, ob die Konstruktion genügend dicht ist und den Anforderungen entspricht.

Beweglich und fest

Zusammenbaufugen werden in den Normen in zwei Kategorien «Bewegungsfugen» und «fest verbundene Fugen» aufgesplittet. Bei Fugen, die Bewegungen der Fensterkonstruktion aufnehmen sollen, dürfen die Fensterteile nicht fest miteinander verbunden sein. Die Dichtung der Fuge erfolgt gemäss den Vorschlägen aus dem Merkblatt «Abdichtungsanschlüsse an Tür- und Fensterelementen» der Organisation Gebäudehülle Schweiz. Folglich muss auf der Innenseite eine diffusionsgeschlossene Dichtung eingesetzt werden, aussen muss der wasserdichte Schwellenanschluss über den Stoss bis zu einer Höhe von 120 mm über die Abdichtungsoberkante hochgezogen werden. Darüber angebracht, braucht es eine zu-verlässige Wind- und Schlagregendichtung. Wichtig dabei: Für die Bewegung der Elemente muss man ausreichend Reservematerial, zum Beispiel über eine Dehnfalte, vorsehen. Wie viel Bewegung eine Flüssigkunststoffabdichtung maximal aufnehmen kann, wissen die Verarbeiter.

Innen dichter als aussen

Bei diesen Fugen kommt der dampfdichten Innenabdichtung eine grosse Bedeutung zu. «Von ‹dampfdicht› geht man aus, wenn der Sd-Wert höher als 150 m ist», erklärt Daniel Schumann, Verkaufsleiter der auf Dichtungsmaterialien spezialisierten Tremco Illbruck Schweiz AG. Zudem müsse man den Grundsatz «innen dichter als aussen» auch bei Zusammenbaustössen beachten. Konkret bedeutet dies, dass man solche Stösse innen zumindest mit einer elastischen Dichtungsmasse füllen müsste. Die Realität auf den Baustellen zeigt aber ein ganz anderes Bild. Immer wieder sieht man Fenster-fugen, aus denen zwar aussen Dichtungsmasse quillt, innen die Fuge aber offen ist. In der Regel kann man ein Blatt Papier bis zur ersten oder einzigen Feder einschieben. «Zu häufig wird die konstruktive Dichtheit eines Stosses einfach angenommen und die Fuge aussen wegen allfälligen Schlagregens mit einem Dichtstoff gefüllt», sagt Schumann. Baufachexperten raten aber innen zur Abdichtung mittels Dichtmasse und aussen durch ein schlagregendichtes, diffusionsoffenes Dichtband.

Wasser belastet die Fugen

Berechnungen zum Isothermenverlauf in der Fensterkonstruktion bestätigen diese Vorgehensweise. Sie zeigen vor allem bei Aussenecken anschaulich, wo die heiklen Linien verlaufen. Kommt die kritische Taupunktlinie von 10 °C innerhalb der Abdichtung zu liegen – und das ist bei aussenliegender Dichtungsfuge zweifellos der Fall – entsteht innerhalb der Konstruktion Kondenswasser. Dieses birgt unmittelbar zwar wenig Potenzial für Bauschäden, belastet aber längerfristig die Rahmenkonstruktion mit einem erhöhten Wassergehalt, was Schäden verursachen kann. Zu grundsätzlichen Problemen führen könnte auch die Verwendung von spritzbaren Dichtmassen an der Fuge. Normalerweise laufen das untere und obere Querfries des Rahmens durch bis zum Elementstoss.

Längs der Konstruktionsfuge treffen also Quer- und Längsholz auf gleicher Linie aufeinander. Die längs ausgerichteten Holzteile verändern ihr Volumen aufgrund des unterschiedlichen Quellverhaltens von Längsholz zum Querholz deutlich mehr als das Holz in Querausrichtung. In der Folge gehen im Bereich der oberen und unteren Querfriese trotz korrekter Verschraubung die Fugen auf. Erfahrungsgemäss macht die Dichtungsmasse solche Bewegungen nicht mit und beim Zurückschwinden stellt sich die ursprüngliche Profilform nicht wieder ein. Fugen öffnen beim Quellen, gehen danach aber beim Schwinden nur noch beschränkt wieder zu.

Alternativen zu Feder und Dichtstoff?

Aus diesem Grund hat sich die Firma Kläusler aus Kloten nach Alternativen umgesehen. «Uns ist die Abdichtung der Elementstösse nur durch den Dichtstoff zu unzuverlässig», sagt Dieter Bröcking, technischer Verantwortlicher bei der Kläusler Fensterfabrik AG. Das Unternehmen hat ein spezielles Fensterwerkzeug bestellt, das neben einer Doppelnut für Sperrholzfedern auch noch eine flache Nut für ein Dichtungsband fräst. Beim Zusammenbau wird das dampfdichte Band eingelegt und quillt auf. «So sind wir sicher, auch dann genügend dicht zu sein, wenn sich die Friese verformen. Bisher haben die Monteure der Kläusler Fensterfabrik vor dem Zusammenbau jeweils Dichtstoff an die Rahmenkante aufgetragen, und so für dichte Verhältnisse gesorgt. «Silikon ist aber im Bereich der Flachdachabdichtung überhaupt nicht zugelassen», sagt Bröcking. Und nur dieser würde eventuell die nötige Elastizität aufweisen.

Auf Silikon verzichten

Dass Dichtstoff in der Konstruktionsfuge kaum funktioniert, ist den Dichtungsfachleuten klar. Wer aber aufgrund des vorhandenen Bearbeitungswerkzeugs keine Alternative zu liquiden Dichtmitteln hat, verwendet deshalb besser Klebstoffe auf Basis von Polyurethan. Die SIA 331 schliesst denn auch den Einsatz von Silikon im Anschlussbereich kategorisch aus und verweist auf Produkte auf PU-Basis, diese sind aber deutlich weniger elastisch.

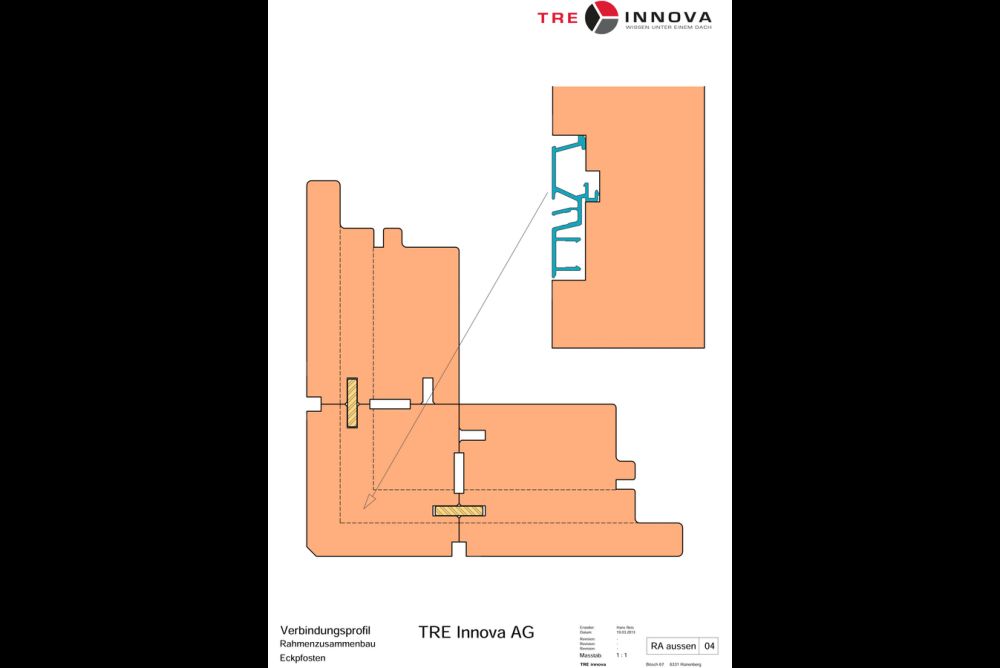

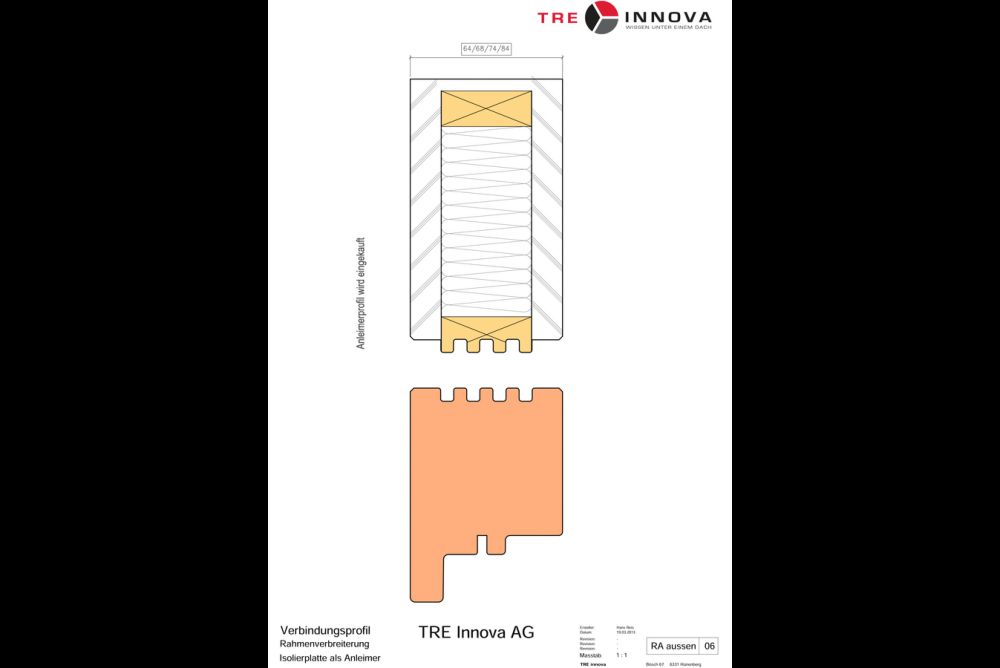

«Das Verantwortungsbewusstsein für die Konstruktion hat zugenommen», sagt Hans Reis, Werkzeugspezialist bei Treinnova. Er plant vermehrt Werkzeug, das konstruk- tive Verbesserungen bringt und dabei den Produktionsaufwand senkt. Ein Beispiel ist die neu entwickelte, kraftschlüssige Verbindungsmethode zwischen Rahmen und Anleimer. Die Verbindung mit mehreren Kämmen und Nuten ist so präzis gefräst, dass diese beim Verpressen genügend Reibungsswiderstand erzeugen, um zu klemmen. «Belastbar ist die Verbindung allerdings erst, wenn der Leim ausgehärtet ist», sagt Hans Reis.

www.klaeusler.chwww.treinnova.chwi