Brillieren beim Reparieren

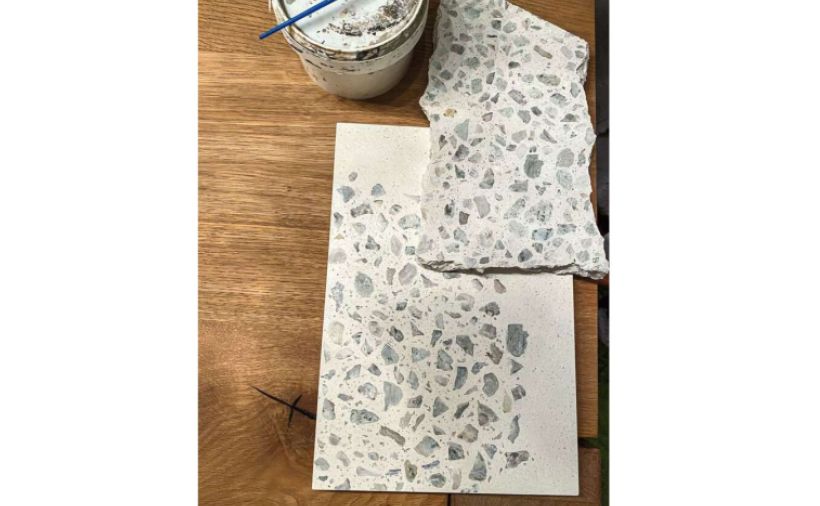

Ausgebautes und neu verlegtes Antikparkett nach einer Restauration. Bild: Beni Lysser

Ausgebautes und neu verlegtes Antikparkett nach einer Restauration. Bild: Beni Lysser

Parkettrenovation. Böden aus Echtholzparkett können auch nach vielen Jahren noch renoviert oder restauriert werden. Mit korrekter Vorgehensweise ist es möglich, bei einer Überarbeitung von vernageltem Massivparkett auch gleich ärgerliche Knarrgeräusche zu beseitigen.

Reparaturen an bestehenden Parkettböden können grundsätzlich immer ausgeführt werden. In der Regel werden einzelne Teile oder ganze Teilflächen wegen tiefen Kratzern, Löchern, örtlich vorliegenden «Wasserschäden» und dergleichen ersetzt.

Fertigparkettböden erfordern nach dem Ersetzen keine weiteren Bearbeitungen. Anfänglich vorhandene Farbdifferenzen aus Vergilbungen oder Gebrauch gleichen sich in kurzer Zeit an. War das Parkett jedoch vor der Reparatur bereits geschliffen und behandelt worden, wird eine neue Überarbeitung der Oberfläche notwendig, um die Reparaturstellen, mit Ausnahme von anfänglich kleinen Farbdifferenzen, kaum mehr sichtbar zu erhalten.

Bei der Nachbearbeitung muss unterschieden werden zwischen versiegelt und geölt. Versiegelungen, vollflächig aufgetragen, erfordern eine Überarbeitung der ganzen zusammenhängenden Parkettfläche. Lackansätze würden immer sichtbar verbleiben, oft auch Schleifansätze.

UV-geöltes Parkett ohne Filmbildung auf der Holzoberfläche kann eventuell örtlich ergänzt oder korrigiert werden und erfordert nicht in jedem Fall eine vollflächige Überarbeitung. Oxydativ trocknendes Öl lässt sich dagegen immer örtlich anpassen und erfordert bei einer lokalen Reparatur keine vollflächige Überarbeitung. Diese technischen Möglichkeiten sind auf dem Merkblatt 13 der Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie festgehalten (siehe Kasten auf Seite 10).

Zu den Reparaturen gehört auch das Ersetzen von vereinzelt auftretenden Decklagenablösungen mit sichtbaren Aufwölbungen bei Mehrschichtparkett. Eine ordentliche Kontrolle betreffend Ursache der Ablösung ist vorgängig zwingend erforderlich. Liegt ein älteres Mehrschichtparkett vor, ist der Klebstoff zwischen Decklage und Trägermaterial allenfalls so stark versprödet, dass weitere Ablösungen folgen könnten und im Extremfall sogar ein Totalschaden eintritt.

Dieses Risiko liegt insbesondere vor, wenn die Parkettfläche anschliessend noch durch Schleifen und Neubehandeln renoviert wird. Der Handwerker ist verpflichtet, auf derartige Risiken und mögliche Folgeschäden hinzuweisen sowie eine Garantieübernahme abzulehnen respektive eine Verantwortungsübernahme genau für diese Situation durch die Bauherrschaft schriftlich einzufordern.

Die Garantie für die Decklagenverklebung erlischt nach 5 Jahren (verdeckter Mangel), aber ohne Aufklärung und Information zu möglichen Risiken durch den Parkettverleger könnte er im Schadenfall plötzlich wieder in der Verantwortung stehen.

Unter Reparaturen fallen auch Korrekturen von Hohlstellen bei vollflächig aufgeklebtem Parkett. Solche können und dürfen immer auftreten, aber nur solange die Toleranzen gemäss dem Merkblatt 7 (Kasten) eingehalten werden. Treten die Hohlzonen übermässig gross auf, bestehen zwei Möglichkeiten für Sanierungs- oder Korrekturmassnahmen: Die betroffene Parkettfläche wird ersetzt, oder die mangelhaft verklebte Zone wird mittels Leiminjektionen nachgebessert. Leiminjektionen erfordern heute nicht mehr grosse Löcher. 2 mm Durchmesser reichen aus. So sind diese im oft stark strukturierten Parkettboden kaum bis gar nicht sichtbar.

Häufig führt aber das Einspritzen von Leim zwischen Parkett und Untergrund nur zu kleinflächigen Verklebungen, und rundherum ist das Holz nicht mit dem Untergrund verbunden. In diesem Fall wird das Ersetzen von Parkett unumgänglich.

Von einer Oberflächenrenovation wird gesprochen, wenn das bestehende Parkett vor Ort geschliffen und neu behandelt wird. Dabei ist eine genügend dicke Nutzholzstärke notwendig.

Bei neueren Mehrschichtprodukten weist das sichtbare Echtholz im Neuzustand in der Regel circa 3 bis 4 mm Dicke auf und kann dadurch 2- bis 3-mal in der Oberfläche renoviert werden. Alte Massivparkettböden dagegen liegen mit wesentlich dickeren Schichten über der Nut-Kamm- oder Nut- Feder-Verbindung vor. Zu prüfen ist dabei, ob diese Massivholzschicht noch mindestens 2 bis 4 mm misst. Denn ansonsten können die nach dem Schleifen zu dünnen Nut-Oberwangen über der Verbindung reissen oder abbrechen.

Liegen bereits vor der Oberflächenrenovation in der Längsrichtung des Holzes, parallel zum Element, verlaufende Risse in einer Distanz von 7 bis 8 mm von der Aussenkante her vor, kann davon ausgegangen werden, dass das Parkett zu dünn ist und die Oberwangen gebrochen sind. Eine Renovation ist dann nicht mehr möglich.

Eine Restauration erfordert ein sorgfältiges Demontieren des bestehenden Parketts und danach eine Auffrischung in einem dafür spezialisierten Werk. Dabei können die Parkettelemente neu kalibriert oder sogar in der Dicke aufgetrennt und, mittels Konstruktion eines Mehrschichtparketts, zu mehr Fläche umgearbeitet werden.

Nach der Überarbeitung im Werk wird das Parkett vor Ort wieder eingebaut. Eine Restauration von Parkett macht Sinn, wenn mehrere Holzarten im gleichen Parkettdessin vorliegen und die Nutzholzstärke ausreichend ist. Parkett in Schiffboden- oder Fischgratdessin lohnt sich rein finanziell nicht zum Restaurieren. Neue Böden kommen günstiger zu stehen.

Zu einer Restauration gehören auch der Ausbau von vernageltem Massivholzparkett und dessen Verlegung auf einen neuen Estrich, oft mit integrierter Bodenheizung. Dazu wird das Parkett mit dafür geeignetem Leim vollflächig aufgeklebt. Eine derartige Umwandlung der ganzen Bodenkonstruktion erfordert sehr viel Fachwissen und kann nur vom Parkettspezialisten begleitet und ausgeführt werden, da zum Beispiel die Holzausgleichsfeuchte des alten Parketts beim Einbau einheitlich und objektbezogen vorliegen muss.

Bei knarrenden Parkettböden muss die Herkunft der störenden Geräusche geklärt werden. In der Regel handelt es sich um mechanische Reibungen an Nägeln. Sowohl das Parkett wie auch die darunterliegenden Blindböden wurden aufgenagelt.

Durch geringe Einfederungen der Bodenkonstruktionen, die in der Regel auf Balken vorliegen, entstehen Reibungen an den mechanischen Verbindungen, und diese lösen die Geräusche aus. Durch das Holz wird das Knarren zusätzlich massiv verstärkt – ähnlich einem Musikinstrument.

Um das Knarren zu eliminieren, ist eine vollständige Demontage des Parketts nötig. Das vernagelte Massivparkett wird vorsichtig ausgebrochen, ausgenagelt, ausgefedert und gereinigt. Der Zeitaufwand beträgt hierfür mindestens eine Stunde pro Quadratmeter. Anschliessend ist ein Neuaufbau der Unterkonstruktion vorzunehmen.

Als bestens geeignet liegen schwimmend verlegte Holzwerkstoffplatten zur Aufnahme des Parketts vor. Darunter werden die Ausebnungen in der Regel mit Schüttungen ausgeführt. Um den Raumschall zu dämmen, können über der Schüttung zusätzlich Schwermetallfolien eingesetzt werden. Darauf erfolgen die Verlegung einer Kork- oder Filzzwischenlage und anschliessend der Holzwerkstoffplatte, die als Träger des Parketts dient.

Die schwimmend verlegte Holzwerkstoffplatte darf weder mechanisch mit der übrigen Unterkonstruktion verbunden werden noch an Wänden oder anderen Bauteilen wie Radiatorröhren, Stützen oder dergleichen anstehen. Ansonsten wird der Schall, speziell der Trittschall, wiederum über diese Bauteile abgeleitet und nach unten übertragen. Die Holzwerkstoffplatte muss mindestens 1,5 Mal die Dicke des Parketts aufweisen (Merkblatt 22, siehe Kasten).

Auf den neuen Unterbau kann dann das alte Parkett verlegt werden. Dabei sind sowohl vollflächige Verklebungen sowie wiederum ein Vernageln oder Verschrauben möglich. Zum Schluss erfordert das neu verlegte Parkett ein Schleifen und Neubehandeln, wobei nach jedem gründlichen Holzschliff die Art der Endbehandlung frei gewählt und auch gewechselt werden kann. Das heisst: Zuvor versiegeltes Parkett kann neu geölt werden oder umgekehrt.

Immer wieder wird versucht, bestehendes, vernageltes Massivparkett ohne Demontage zu entknarren. Dabei werden zum Teil Löcher gebohrt und Montageschaum unter das Parkett gespritzt. Dieser expandiert anfänglich, und das Knarren ist für kurze Zeit mehr oder weniger weg, aber zum Teil auch nur in den Bereichen mit Schäumung.

Weil jedoch die Schüttung zwischen den Balken wegen der neuen, veränderten Belastungen von oben nachgibt, entstehen nach kurzer Zeit wieder Geräusche, oder diese können erst gar nicht eliminiert werden. Einige «Spezialisten» versuchen, das Parkett von der Oberseite her zu verschrauben. Die meisten Schrauben führen jedoch ins Leere, weil ohne Demontage des Parketts nicht sichtbar ist, wo sich die Blindbodenbretter befinden und wo der Blindboden auch auf der Balkenlage aufliegt.

Einzig Schrauben, die durch das Parkett und den Blindboden hindurch bis in die Balken reichen, können das Knarren ein wenig reduzieren. Alle übrigen Schrauben nützen nichts. Zudem ist bei dieser Variante mit Sicherheit ein schönes, wertvolles Massivparkett aus mehreren Holzarten durch die Verschraubung beschädigt und kann nie mehr gezeigt werden.

Mit Merkblättern zu diversen Themen bietet die Interessengemeinschaft der Schweizerischen Parkett-Industrie (ISP) dem Handwerker ein umfassendes Nachschlagewerk an. So unter anderem die folgenden drei Exemplare, die im vorligenden Beitrag erwähnt sind:

Veröffentlichung: 03. Mai 2018 / Ausgabe 18/2018

Reparatur. Beschädigungen und Kratzer sind schnell entstanden und ruinieren nicht selten eine ansonsten makellose Oberfläche. Bei fest verbauten Bauteilen ist ein Ersatz oftmals teuer, aufwendig oder schlicht nicht möglich. Eine Alternative kann ein baukosmetischer Eingriff sein.

mehr

Bodenprofile. Übergänge zu anderen Bodenbelägen oder unter Parkettfeldern selbst stellen hohe Anforderungen an die Optik und technische Umsetzung. Um Schäden zu vermeiden, muss von der Planung über die Vorbereitung bis hin zur Montage einiges beachtet werden.

mehr

PaidPost. Die Admonter Holzindustrie AG setzt in vielerlei Hinsicht auf Fortschritt. Einerseits mit einigen Neuheiten im Produktbereich, andererseits auch in der Entwicklung neuer Visualisierungskonzepte auf digitaler Basis.

mehr