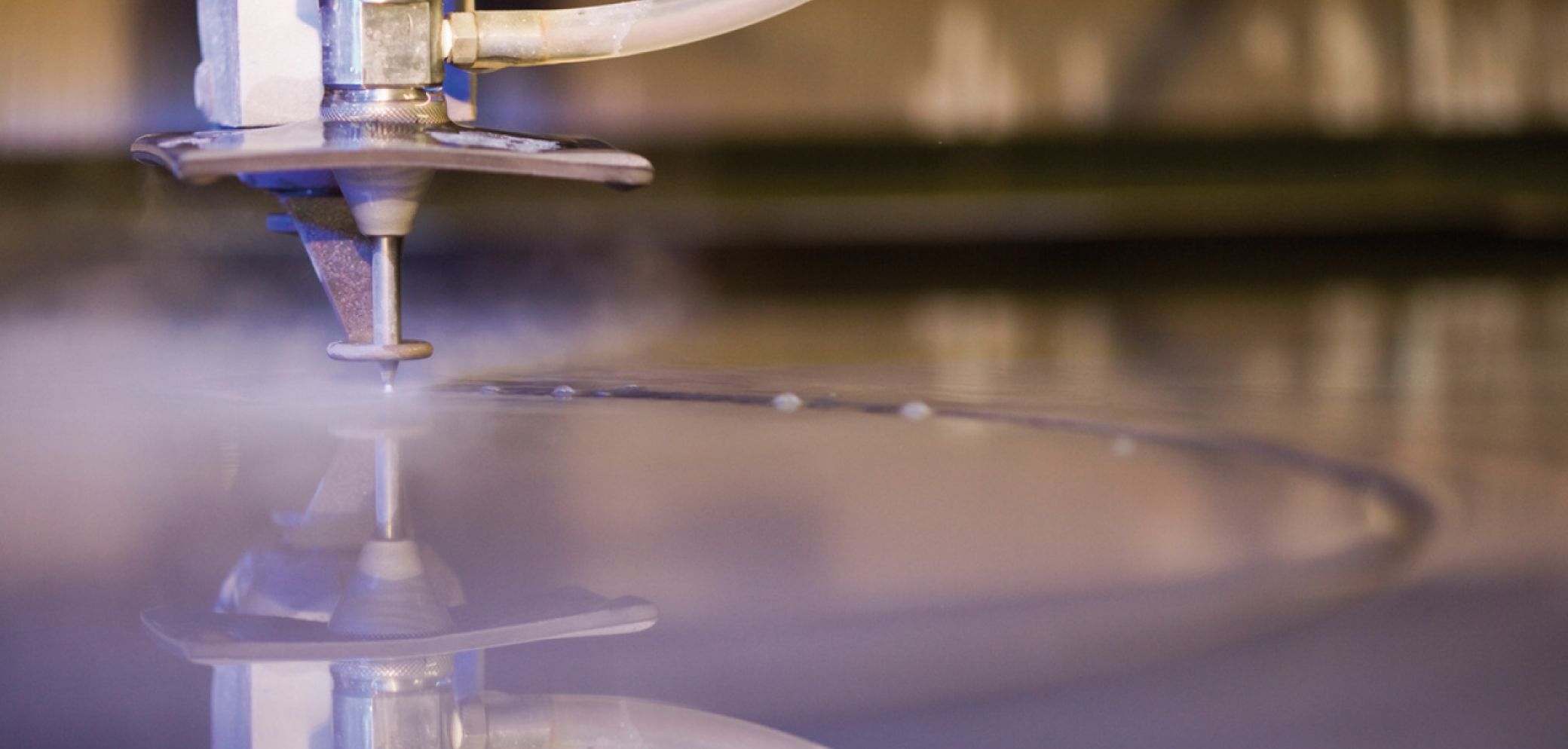

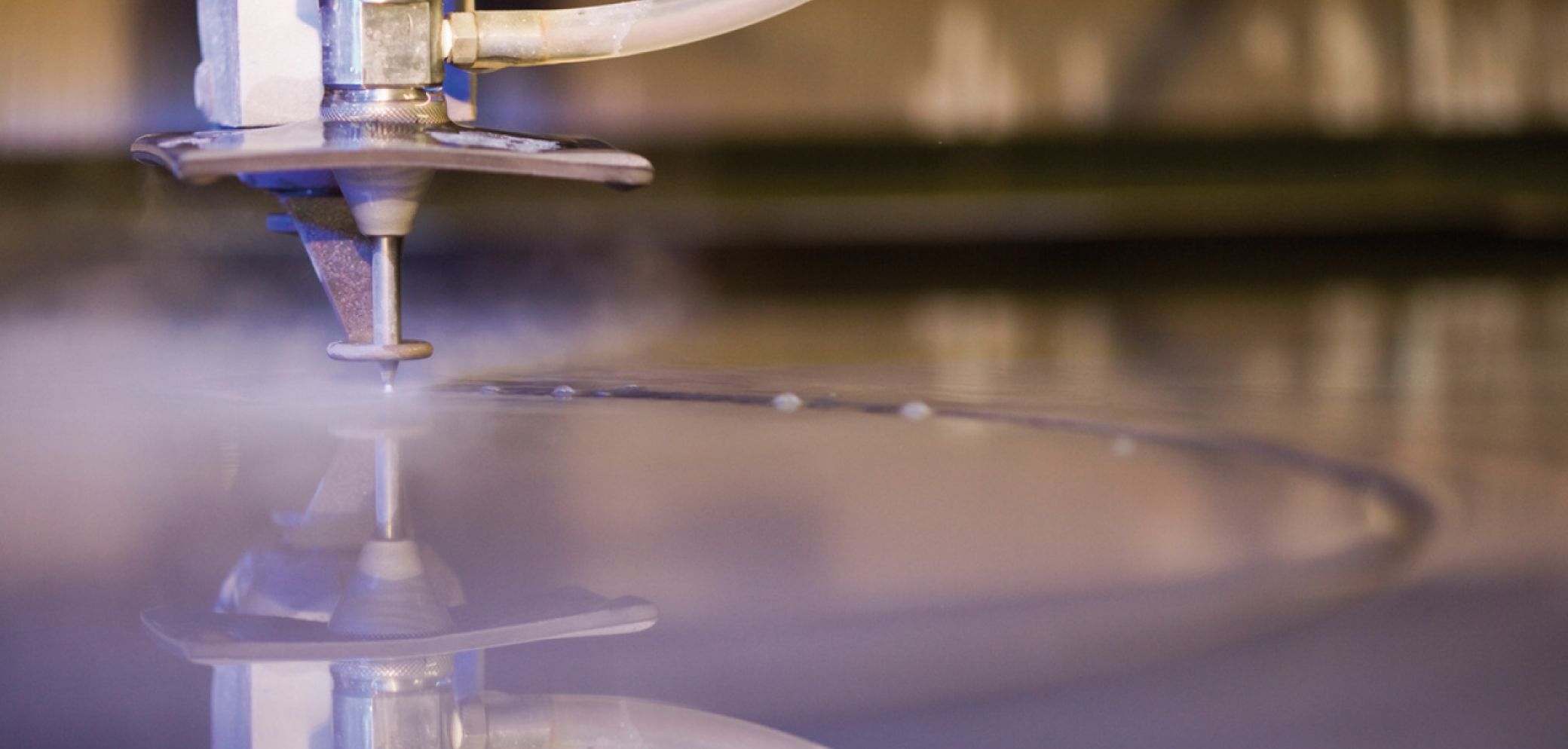

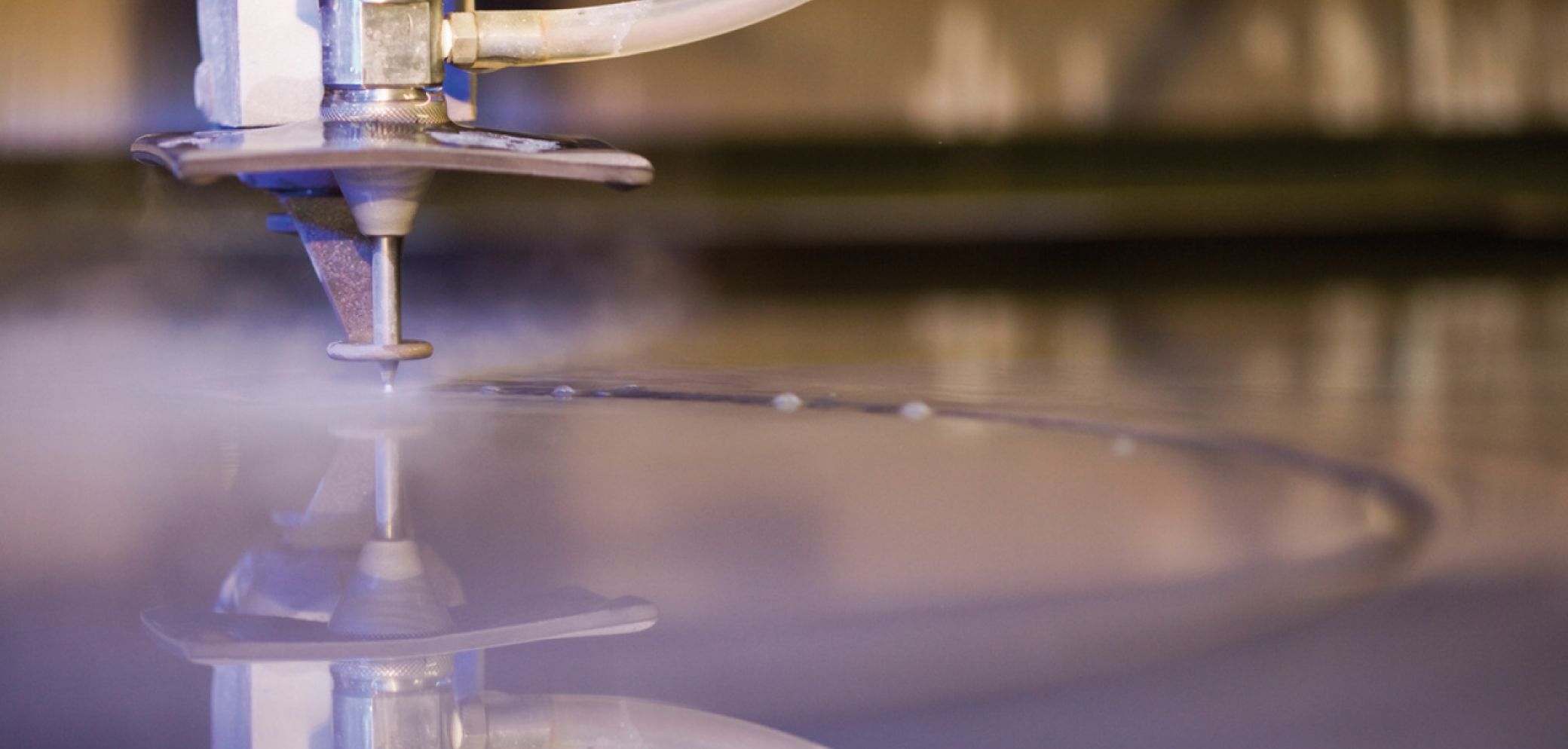

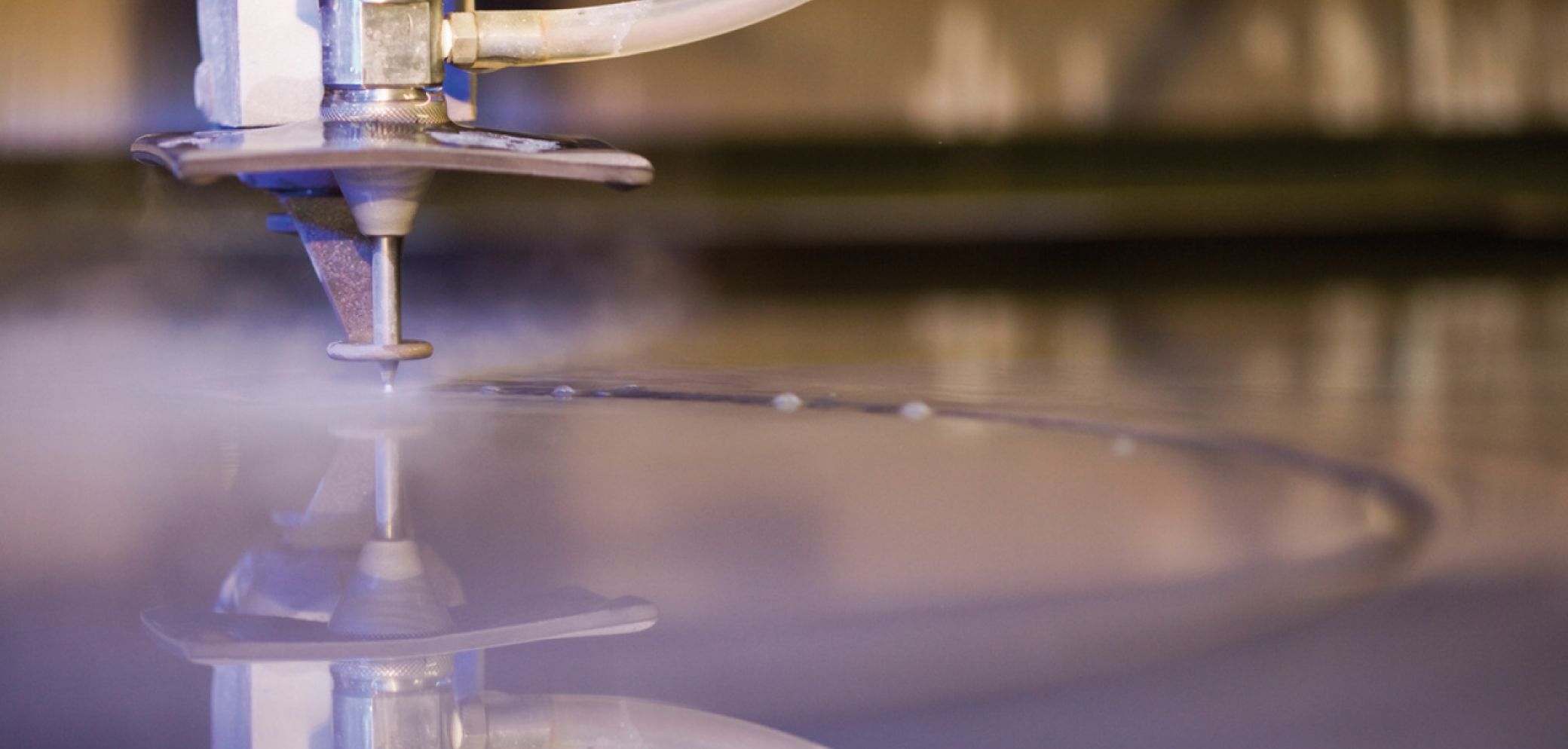

«Wie durch Butter»

Geschnitten wird der harte Mineralwerkstoff mit einem Wasserstrahl. Dabei sind bis zu 3500 Bar Schneidedruck notwendig.

Geschnitten wird der harte Mineralwerkstoff mit einem Wasserstrahl. Dabei sind bis zu 3500 Bar Schneidedruck notwendig.

Werkstoffe. Aufgrund ihres homogenen Aufbaus sind quarzhaltige Mineralwerkstoffe zunehmend gefragt. Die Bearbeitung ist aber sehr aufwendig und wird nur von Spezialisten ausgeführt. Die SchreinerZeitung hat über die Schulter eines Bearbeiters geschaut.

Die Produktionshallen der Firma Fraefel in Lütisburg sind nicht speziell gut gesichert, obwohl darin sehr viele Diamanten lagern. Vor Einbrüchen hat man aber wenig Angst, denn die wertvollen Steine sind nicht in Form von Schmuck vorhanden, sondern fein gemahlen und in die Schneiden von Bearbeitungswerkzeug eingegossen. Die Fraefel AG bearbeitet auf modernen CNC-Anlagen quarzgefüllte, polymergebundene Platten zu Küchenabdeckungen, Waschtischen und Hartbelägen.

Die Bearbeitung ist aber nicht mit derjenigen von «weichen» Mineralwerkstoffen wie «Corian» oder «Staron» vergleichbar. Kann man Letztere zu einem grossen Teil noch mit Schreinerwerkzeug zerspanen, lassen sich die Quarzwerkstoffe nur mit diamant- oder korundbesetztem Werkzeug bearbeiten. Als Kühlmittel dient Wasser. Ohne dieses überhitzt das empfindliche Werkzeug und es würde viel Staub entstehen. Wer schon einmal mit einer Trennscheibe Stein oder Keramik abgeschnitten hat, weiss, wie lästig sich dieser auf jeder noch so kleinen Fläche ablagert. Staub ist aber in den Hallen von Fraefel keiner in der Luft. Denn die Fachleute spannen die harten Platten auf eine CNC-Anlage, die mit einem Hochdruckwasserstrahl die Konturen schneidet. «Bis zu 3500 Bar Wasserdruck sind nötig, um den Stein zu durchdringen», sagt Vertriebsleiter Fabio de Pascalis. Was aussieht wie Schneiden durch Butter – man sieht weder eine effektive Bearbeitung noch rotierende Sägeblätter –, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als kraftvoller Eingriff. Nur an der Eintrittskante ist der Schnitt sauber und genau. Je weiter der Strahl eintaucht, desto grösser wird wegen der Härte des Materials die Streuung. «Diese Streuung bedeutet, dass sich der Schnitt gegen die Austrittskante hin nicht nur immer breiter, sondern auch weniger masshaltig entwickelt. Den kegelförmigen Schnittverlauf können wir mit einer Winkelkorrektur am Schneideaggregat korrigieren, die fehlende Masshaltigkeit fangen wir mit Zugaben auf», meint De Pascalis.

Nach dem Grobzuschnitt mit einigen Millimetern Zugabe erfolgen mehrere Durchgänge mit Fräs- und Polierwerkzeug. «Die Bearbeitung einer Küchenabdeckung kann schnell 20 bis 30 Bearbeitungsdurchgänge erfordern», sagt De Pascalis.

Die polierten Flächen erreichen aber nicht die Qualität der bereits im Herstellerwerk gefertigten Oberflächen. «Die Zulieferer haben grosse Polieranlagen und fertigen in hoher Qualität», meint der Vertriebsleiter. An der Fläche machen die Bearbeiter deshalb wenn möglich nichts, denn die nachträglich polierten Flächen unterscheiden sich zu stark von der Werkspolitur. «Problematisch sind vor allem Tropfmulden neben den Spülbecken. Diese fertigen wir wenn immer möglich, indem wir einen Ausschnitt machen und flächenversetzt von unten eine Platte einkleben», erklärt Fabio de Pascalis.

Verwendung finden Platten der Dicken 12, 20 und 30 mm. Die 12 mm-Platte wäre aufgrund der aktuell grossen Nachfrage nach dünnen Arbeitsplatten sehr interessant. Doch De Pascalis relativiert: «In dieser Dicke gibt es nicht alle Farben und es besteht akute Bruchgefahr.» Nur wenn die Unterkonstruktion entsprechend tragfähig sei, könne man die Verwendung für Abdeckungen in Betracht ziehen. Soll eine dünne Optik erreicht werden, favorisiert er das Ausfälzen an der Kante. Damit ist die Verwendung von mindestens 20 mm dicken Platten möglich und die Bruchgfahr kein Thema mehr. Ist das Gegenteil gefragt, also Plattendicken über 30 mm, fertigen die Spezialisten Blenden. Der Zusammenbau erfolgt dann auf Gehrung mit speziellem, eingefärbten Leim. Solche Fugen im Bereich der Kantenrundung sind praktisch nicht sichtbar. Zusammenbaufugen auf der Baustelle sollte man entweder mit eingefärbtem oder farblosem Silikon ausführen. Diese bleiben flexibel und können Bewegungen des Unterbaus aufnehmen.

Fehler könne man aber trotzdem noch machen. «Beckenausschnitte sollten immer einen minimalen Eckradius von 20 mm aufweisen», meint De Pascalis. Bei kleineren Radien bestehe die Gefahr von Rissen, ähnlich wie es die Schreiner vom Schichtstoff bei Innenecken kennen. Auch an den Kanten empfiehlt der Fachmann eine minimale Rundung oder Fase. «Schlägt man mit einer Pfanne an einer ungenügend gerundeten Kante an, kann es wie beim Glas zu Absplitterungen kommen.» Aufgrund der hohen Härte gebe es dafür aber kaum Kratzer auf der Fläche.

Nicht vernachlässigen dürfe man den Unterbau. Dieser müsse tragfähig und formstabil sein. Insgesamt weisen polymergebundene Steine zwar kaum eine höhere Festigkeit auf als Natursteine, sie sind aber gleichmässiger aufgebaut und haben keine Schwachstellen. «Auf die rückseitige Armierung bei schmalen Stellen können wir darum verzichten», meint De Pascalis.

Beim Datenaustausch geht die Firma Fraefel sehr pragmatisch vor: «Wir brauchen vom Schreiner Pläne der Steinflächen oder auch Skizzen mit den wichtigsten Massen. Je einfacher und klarer verständlich, desto sicherer erfolgt die Datenübernahme. Nur wenn Freiformen gefragt sind, übernehmen wir digitale Daten. Alles andere zeichnen wir noch einmal mit den für uns verwendbaren Datenformaten», sagt De Pascalis. Dies ermöglicht dem Unternehmen dann, mittels CAD/CAM-System direkt die nötigen Maschinen anzusteuern. Im CAD erfolgt auch gleich die Zuweisung des Werkzeugs. Das Handling der Werkzeugdaten ist aber anspruchsvoll. Denn die Härte des Materials verursacht Abrieb an den Diamantschneiden, was regelmässiges Nachmessen erfordert und entsprechende Datenkorrekturen bedingt. «Wann das nötig ist, hat unser Maschinist aber gut im Gefühl», lacht Fabio de Pascalis.

www.fraefel.chQuarzwerkstoffe bestehen je nach Hersteller aus 85 bis 95 Prozent gemahlenem Quarz (kristallines Siliziumdioxid). Als Bindemittel werden verschiedene Polymere eingesetzt, zum Beispiel Polyester oder Acryl. Durch die Bindemittel erreicht das Material eine absolut geschlossene Oberfläche, in die keine Flüssigkeiten eindringen können.

Die eingesetzten Rohstoffe verhelfen dem Material zu hoher Härte. Sie liegt mit dem Wert sechs bis acht auf der Mohschen Skala nahe beim Glas oder sogar darüber. Die exakte Härte variiert aber je nach Dekor des Mineralwerkstoffs. Zusätzlich sorgen Pigmente für die gewünschte Farbe. Diese hängt aber nicht nur von den eingesetzten Pigmenten ab, sondern auch von der Farbe des eingesetzten Quarzmehls.

Die zugesetzten Polymere machen Quarzplatten nicht gerade zum Naturprodukt. Geht es aber um die Wiederholbarkeit von Farbe und Struktur, verhalten sie sich ähnlich wie Natursteine. Müssen die Platten hundertprozentig zusammenpassen, sollten sie aus der gleichen Produktionscharge stammen.

Bearbeiten lassen sich die harten Platten wie Stein, also mittels diamantbesetzter Trennscheibe oder entsprechend gekühltem Spezialwerkzeug. Vorteilhaft ist die Beigabe von Wasser als Kühl- und Staubbindeflüssigkeit. Mineralwerkstoffe kann man zwar auch trocken bearbeiten, es entsteht aber viel Staub, der sich auf jeder noch so kleinen Fläche festsetzt.

In der Schweiz sind folgende Produkte am Markt erhältlich:

Veröffentlichung: 15. Dezember 2011 / Ausgabe 50/2011

Geschäftsleitung. Am 1. April hat Jörg Teunissen die Geschäftsleitung der Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge übernommen.

mehr

In Deutschland und Österreich beginnen immer weniger Jugendliche eine Berufsausbildung. Deren Regierungen wollen deswegen eingreifen. In der Schweiz sieht es hingegen aktuell noch besser aus.

mehr

PaidPost. Jedes Jahr steht bei den Schreiner-Lernenden die IPA an: die praktische Arbeit, die innert vorgegebener Zeit hergestellt wird. Hier die diesjährigen Projekte.

mehr